Zwei Löwenkopfspeier eines Brunnens in der illyrischen Stadt bei Zgërdhesh (Albanien)

1Die folgenden Bemerkungen gelten zwei Löwenkopfwasserspeiern, die in unterschiedlichen Museen Albaniens aufbewahrt aus dem Areal der illyrischen Stadt in der Nähe des heutigen Ortes Zgërdhesh stammen. Als Zufallsfunde ohne einen engeren Kontext geht es in den Ausführungen zunächst darum, die ursprüngliche Funktion der Speier zu bestimmen, ferner sie zeitlich einzuordnen und am Ende, sie als Zeugnis illyrischer Stadtkultur nicht zuletzt auch im Kontrast mit vergleichbaren Bildern aus den griechischen Städten Dyrrhachion und Apollonia zu sehen.

Fundort

2Der Fundort liegt am nördlichen Rande des weiten Flusstals des Ishmi bei der heutigen Siedlung Kakariq (150 m ü. M.) auf einem dem Skanderbeggebirge vorgelagerten niedrigeren Hügelzug (Abb. 1. 2). Das Städtchen Zgërdhesh findet sich in einiger Entfernung. Das Areal um die antike Siedlung wird von Bächen umschlossen. Eine fruchtbare Ebene mit sanften Wiesen garantiert landwirtschaftlichen Reichtum und die Aufzucht von Vieh. Das ausgedehnte Flusstal im Vorland bildete eine Siedlungskammer, die spätestens seit der Eisenzeit erschlossen war, wie ein Tumulus bei Zgërdhesh[1] und der früheisenzeitliche (8. Jh. v. Chr.), schon fast an der Küste gelegene Tumulus von Hamallaj[2] bezeugen. Die Entwicklung der Siedlungsstrukturen ist ansonsten noch wenig bekannt. Immerhin wurde bei Hamallaj auch ein Gehöft aus der Zeit des Hellenismus ausgegraben[3]. Aber wieweit es für das gesamte Areal repräsentativ ist, bleibt schwer einzuschätzen, da Surveys fehlen.

3Von der Bergspitze der Stadt aus hat man einen weiten Blick ins Tal bis hin zur Küste[4]. Dort war in etwa 40 km Entfernung im späten 7. Jh. v. Chr. Epidamnos – später in Dyrrhachion umbenannt – gegründet worden, mit dem die illyrische Siedlung gewiss von Anfang an in Kontakt stand.

4Nach bisherigen Forschungen existierte die Oberstadt im 6. und 5. Jh. v. Chr. als befestigtes Zentrum, von dem kaum mehr etwas vorhanden ist[5]. Später erweiterte man das Stadtgebiet zum Tal hin auf ca. 8,2 ha, und die Ummauerungen dort datieren in das Ende des 4. Jhs. v. Chr. oder später. Die Siedlung wurde folglich in hellenistischer Zeit umfassend ausgebaut und wies in ihrem Innern einen Höhenunterschied von etwa 100 m auf. Wegen der starken Geländeabfälle hätten die Nord- und Südseite kaum eines zusätzlichen Schutzes bedurft, aber auch sie waren von Befestigungen gesäumt[6].

5Den heutigen Eindruck der Siedlung bestimmen ganz die mächtigen Mauern und Türme der drei auf dem Westhang gestaffelten Befestigungswerke[7]. Der Bereich der Akropolis wurde zusätzlich durch eine starke Mauer mit vier Rechteck- und einem Rundturm am nördlichen Ende gesichert. Auf halber Höhe kam ein Diateichisma hinzu, von dem nur noch wenig erhalten ist. Die Unterstadt umschloss nach Westen zu wiederum eine starke, ursprünglich mit fünf Türmen verstärkte Mauer, um den Hang gegen die Ebene zu schützen. Lediglich der schmale Zugang auf der Ostseite gegen das Gebirge hin wurde zusätzlich durch zwei Türme und eine zwischen ihnen verlaufende Kurtine gesichert.

6Einzelne Gebäude oder auch die Wege innerhalb des Stadtgebietes zeichnen sich nur sehr partiell ab, da lediglich einzelne Ecken oder wenige Treppenstufen in den Felsen gehauen wurden, die restlichen Teile hingegen kaum zu erkennen sind. Zur Gestaltung der Stadt sind auch durch die jüngeren, von Elvana Metalla und Thomas Maurer initiierten Forschungen vorerst kaum weitere Erkenntnisse hinzugekommen, die über die Binnenstruktur der Siedlung zusätzlich Aufschluss geben[8].

7Den wichtigsten Hinweis auf den Löwenkopf im Skanderbeg-Museum in Krujë verdanken wir Selim Islami, der berichtet, dass der Kopf 1961 bei Bauarbeiten am Fuße der antiken Siedlung zu Tage kam[9]. Sein Fundort lag damit wahrscheinlich außerhalb des erwähnten Mauerrings der antiken Stadt. Nur erlauben die spärlichen Angaben keine genaueren Rückschlüsse auf den antiken Kontext. Erwähnt werden Reste von Mauern eines Gebäudes und eine größere Zahl an Ziegeln, die bei der Gelegenheit gefunden wurden, aber ein Rückschluss auf den Charakter der Anlage ist daraus nicht zu gewinnen. Islami führte später in den Jahren 1969 und 1973 im Innern des befestigten Teils der Siedlung Grabungen durch, und der Kopf ging in den Bericht über diese Aktivitäten mit ein (Abb. 2)[10].

8Ob also außerhalb des Mauerrings ein größeres Quartier zu erwarten ist und was in diesem Zusammenhang der Befund mit den Ziegeln bedeuten könnte, bleibt ohne weitere Erkundungen im Gelände ungewiss[11]. Nach den Aussagen von Luftfotos lagen die ersten neu erbauten Häuser in dem Bereich, der in Abb. 2 mit einem Oval markiert ist. Später nach 1990 kamen weitere, abusiv errichtete Bauten hinzu. Von den hydrologischen Bedingungen, also Wasserläufen oder Quellen, ist nichts bekannt. Die Funde aus dem Stadtgebiet wurden bis auf wenige Ausnahmen bisher sehr summarisch vorgestellt.

9Innerhalb der Entwicklung der Stadt zeichnen sich nach den bisherigen Erkenntnissen verschiedene Phasen ab. Die erste umfasst den Beginn im 6. bis zum 4. Jh. v. Chr., in der offenbar nur die Akropolis gesichert und ausgebaut wurde. In der zweiten Phase vom Ende des 4. und dem Beginn des 3. Jhs. v. Chr. wurde das Areal erweitert und mit den starken Befestigungen gesichert; die dritte Phase deckt die spätere hellenistische und römische Entwicklung ab[12]. Aber in der Kaiserzeit ging offenbar die Bedeutung der Siedlung schon schnell zurück. Im 3.– 4. Jh. n. Chr. nutzte die Bevölkerung den untersten, westlichen Teil der Unterstadt sogar als Friedhof[13]. Der Kirchenbau mit Apsis in der Oberstadt ist noch später zu datieren[14]. Insgesamt ist aber die Entwicklung, die aus den wenigen Untersuchungen vor Ort erschlossen wurde, nicht in allen Einzelheiten klar; besonders auch, was den Bereich außerhalb der Mauern und die Nekropolen angeht. Vor diesem Hintergrund könnten die Löwenköpfe am ehesten aus der zweiten oder dritten Phase der Stadt stammen und wären damit in spätklassische oder hellenistische Zeit zu datieren.

Die beiden Köpfe

10Im Skanderbeg-Museum in Krujë stößt man unter den Funden aus der antiken Siedlung auf einen Löwenkopf, von dem unsere Überlegungen ausgingen (Abb. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9)[15]. Das Stück ist in seiner Oberfläche gut erhalten und nur an wenigen Stellen bestoßen. Seine ursprüngliche Gestalt zeichnet sich eindeutig ab. Reste von Farbe sind nicht zu erkennen.

11Die kompakte Grundform des Kopfes kommt vor allem in dem überraschend schweren Untergesicht mit seinen ausgedehnten Wangenflächen zum Ausdruck. Die Einzelheiten wirken so, als seien sie den einzelnen Flächen hinzugefügt worden, etwa das breite, U-förmig geführte Band der Lefzen an den Seiten, die obere Reihe mit sieben fast quadratisch gestalteten Zähnen auf der Front oder selbst die Augen, die zwischen der oberen, vergleichsweise glatt durchlaufenden Backenfläche und den deckelartig vorspringenden Brauenwülsten darüber eingeschoben sind. Die Flächen werden zugleich markant gegliedert oder gegeneinander abgesetzt: etwa die T-förmige Formation von schmalem Nasenrücken und dem vorderen Abschluss der Brauen, der Position der scharf umbrechenden Eckzähne im Maul oder auch die graphische Gestaltung der vier klappsymmetrisch angelegten geraden Schnurrbartlinien auf der Nasenfront, die zu den Seiten nur wenig auslaufen.

12In den Details fällt eine Reihe von Unregelmäßigkeiten auf. So werden die Zähne auf der Ansichtsseite nach rechts hin deutlich breiter. Die Mittelachse, die zwischen dem vierten und fünften Zahn liegt, wird darüber von der Achse der Schnurrhaarlinien und der Nasenspitze aufgenommen und führt zu deutlichen Asymmetrien. Die Augenlider sind als hervortretende Stege herausgestellt, aber ebenfalls nicht klappsymmetrisch ausgerichtet, was auch für die Brauen darüber gilt. Der rückwärtige Abschluss gegen die Wand irritiert ebenfalls, denn die Seitenflächen stoßen ohne Übergang darauf. Am rückwärtigen Abschluss des Brauenüberhangs gab es einen sehr dünnen, verbindenden Steg zur Backenfläche, der auf der linken Nebenseite (Abb. 6) besser zu sehen ist. Lediglich auf der Oberseite sind einige Ansätze von Haarbüscheln zu sehen, die an eine Mähne erinnern (Abb. 4).

13Wegen der festen Montierung in der Vitrine kann die Rückseite des Kopfes nur mit einem Spiegel eingesehen werden (Abb. 9). Auf diese Weise ist eine kreisförmige Durchbohrung (Dm 5 cm) erkennbar, um die herum die Fläche grob abgearbeitet wurde. Die Durchbohrung geht im Innern des Kopfes in eine Öffnung mit glatten, rechteckig aufeinanderstoßenden Flächen (B 8 cm; H 3,5 cm) über.

14Die Unterseite des Kopfes bildet eine glatte Fläche, die nach vorne hin in einem dreieckig nach rückwärts verlaufenden Steg endet (Abb. 8). Daran setzt die Unterlippe an, die ursprünglich deutlich als sichelförmiger Ausguss hervorhing, jetzt allerdings am äußeren Rand stark bestoßen ist. Anders als bei griechischen Speiern üblich ist dabei die Mulde, welche das Wasser gezielt nach außen leitete, nicht sehr tief ausgearbeitet, so dass am Wasseraustritt kein gebündelter Strahl erstrebt wurde. Die seitlichen Öffnungen an den Mäulern mögen den Effekt verstärkt haben, denn über sie hätte ebenfalls Wasser auslaufen können.

15Das Museum des Albanischen Instituts für Archäologie in Tirana enthält ein Gegenstück zu dem zuvor beschriebenen Kopf (Abb. 10. 11. 12. 13. 14. 15)[16]. Allerdings ist er auch an den erhaltenen Teilen in der Oberfläche korrodiert, stärker beschädigt und ihm fehlt völlig das Untergesicht. Wie die Unter- und Rückseite vor Augen führen (Abb. 14. 15), war dieser Teil entlang der inneren Durchbohrung gebrochen.

16Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass die beiden Köpfe einander in ihrer äußeren Gestalt, Material, Maßen und auch der handwerklichen Ausführung entsprechen, wie allein der Gestalt der Lefzen oder auch der Augenpartie abzulesen ist. Allerdings sind auch Unterschiede erkennbar: an der Front des Kopfes in Tirana sind die Schnurrbartlinien stärker auf ein gleichmäßiges Liniennetz bezogen – die Zahnreihe darunter dürfte ausgebrochen worden sein – und die Augen sind stärker zentriert, während die Brauen darüber weniger wulstig gestaltet sind. Anders als an dem Gegenstück sind an mehreren Stellen am hinterem Rand Reste einer etwa 1,5 cm dicken Scheibe zu sehen, die den Kopf ursprünglich wie eine Aureole vor der Wand abgeschlossen haben wird. Sie dürfte nach dem geringen Rest auf der linken Seite unterhalb des Brauenwulstes als Andeutung einer Mähne mit Haarbüscheln gearbeitet worden sein (Abb. 11). Insgesamt sind die Differenzen zwischen den beiden Köpfen nicht so groß, dass sie an der gemeinsamen Herkunft aus einem Kontext zweifeln ließen.

17Das Exemplar in Tirana bietet den Schlüssel zum Verständnis der technischen Funktion der Köpfe (Abb. 10. 11. 12. 13. 14. 15), denn er diente nach der Zurichtung des rückwärtigen Anschlusses eindeutig als Wasserspeier. Die Rückseite des Kopfes ist sehr sorgfältig als gerade Fläche angelegt und zusätzlich durch den genannten Ring mit der Mähne erweitert. Gut zu erkennen ist der rückwärtig ansetzende Stutzen mit einem äußeren Durchmesser von 17 cm und einer Tiefe von 4 cm (Abb. 12. 13. 14. 15), der in eine Halterung gesteckt und in ihr mittels Bleistreifen fixiert wurde. Dafür erweitert sich der Außendurchmesser des Stutzens ins Innere, wo er bündig in dem Innenkreis einer muffenförmigen Öffnung eingriff. Das zwischen Wand und Kopf eingetriebene Metall garantierte eine wasserdichte Verbindung. Den rückwärtigen Anschluss zum Rohr der Leitung hätte man entsprechend fixieren müssen.

18An dem Exemplar in Krujë fehlt heute mit Sicherheit der rückwärtige Stutzen, aber nach den Brüchen dort auf der Rückseite war er wohl abgebrochen und wurde offenbar zusätzlich für eine Reparatur abgearbeitet. Dort hätte eine mit dem Metallrohr verbundene Flansch eine wasserdichte Verbindung bilden können. Aber weitere Details – etwa die Fixierung des Kopfes auf der Wand – sind den Resten nicht mehr eindeutig abzulesen (Abb. 9). Denkbar ist eine leicht keilförmige Abarbeitung der Rückseite, um den Kopf besser in der Wand zu verankern.

19Trotz dieser reparaturbedingten Veränderungen fehlen an den Oberflächen der Köpfe selbst Hinweise auf spätere Überarbeitungen. Die handwerkliche Ausführung wirkt vielmehr in sich einheitlich und Spuren sekundärer Glättungen als Folge von Beschädigungen sind nicht zu erkennen. Beide Exemplare hätten in diesem Fall gleichartig von Grund auf neu bearbeitet sein müssen, was für sich genommen schon merkwürdig wäre. Vor allem aber zeichnet sich an keiner Stelle ein deutlicher Kontrast zwischen Stilstufen oder unterschiedlichen handwerklichen Ausführungen ab, wie das bei einer Reparatur zu erwarten wäre.

20Die beiden Löwenköpfe aus dem Areal der Stadt stießen bisher kaum auf Interesse. Sie sind nicht zusammen ausgestellt, ihre Ähnlichkeit blieb unbemerkt und sie fügen sich nicht in bekannte Muster. Ihre Herrichtung mitsamt den technischen Details gibt aber Aufschluss über ihre Funktion. Sie müssen als Wasserspeier an einer Brunnenanlage gedient haben. Denn an Gesimsen von Bauten kommen einzeln eingefügte Löwenkopfspeier nicht vor[17]. Zudem verliefe bei dieser Nutzung der rückwärtige Abschluss in seiner Kontur selten gerade, sondern folgte dem Umriss der Sima. Schließlich bliebe auch der Querschnitt des Durchflusses mit seiner Stufung in eine Röhre und dem anschließenden breiten Ausfluss für eine Dachentwässerung ausgesprochen eng, was bei Wasserspeiern dieser Nutzung sonst nicht üblich ist.

Zur Gestaltung der Wasserspeier an Brunnen

21Wasserspeier an Brunnen griechischer Städte archaischer bis hellenistischer Zeit sind häufig im Zusammenhang mit diesem Gebäudetyp behandelt worden. Der Bestand an besser erhaltenen Beispielen ist nicht sehr groß und überdies wurden unterschiedliche Zurichtungen sowohl für die äußere Gestalt wie auch für die technischen Lösungen etwa des Anschlusses des Rohres an den Speier gewählt, so dass sich kein einheitliches Bild ergibt.

22Nach Abbildungen von Brunnenhäusern auf Gefäßen reicht das Spektrum der figürlichen Ausgestaltungen der Speier von Eseln über Bären bis hin zu Satyrn und umfasst viele Motive. Die Motive konnten nach Hinweisen in der Vasenmalerei und den Zeugnissen des Brunnenhauses in Apollonia (Abb. 22. 23. 24)[18] und Aï Khanoum [19] auch an demselben Bau wechseln. Insgesamt erfreuten sich Löwenköpfe bei weitem der größten Beliebtheit[20]. Vergleichsweise wenige der Wasserspeier sind allerdings tatsächlich erhalten.

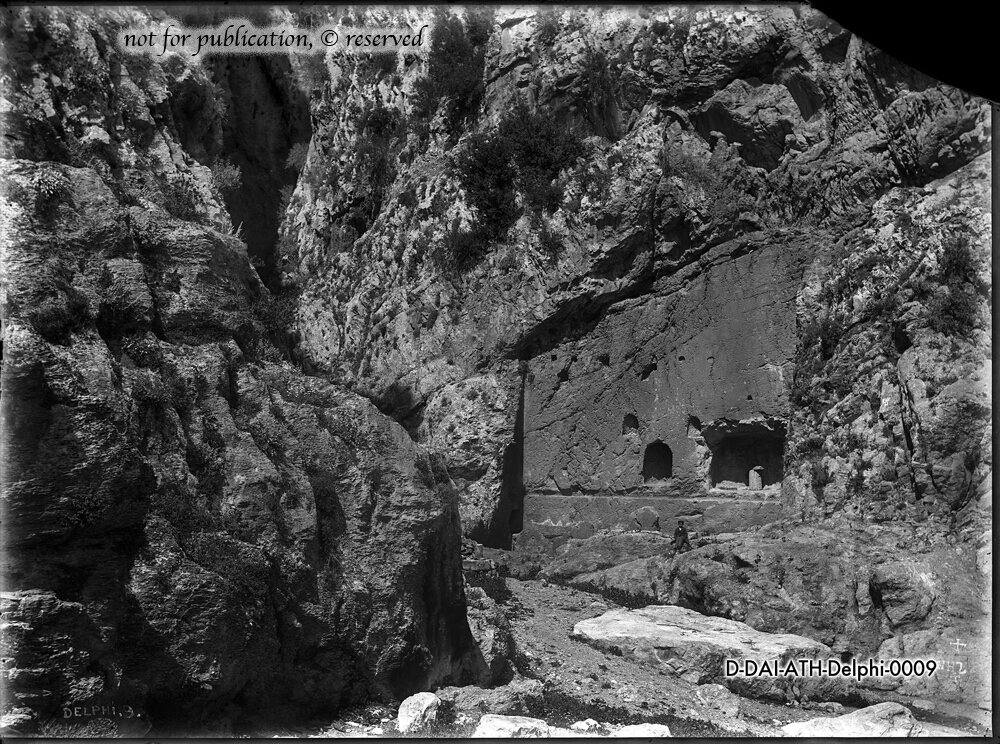

23In den meisten Brunnenanlagen der griechischen Welt zeugen nur noch die Rohrendigungen in den Wänden von der ursprünglichen Funktion. Für Beispiele mag ein Verweis auf die Anlagen im Enneakrounos in Athen mit erstaunlich großen Öffnungen (Abb. 16 d)[21], der Kastalia in Delphi[22], in Epidauros [23], im Brunnenhaus des Gymnasions in Sikyon und am Brunnen in Apollonia (Abb. 23. 24) genügen. Dort zeichnen sich jeweils an den Beckenwänden Einlassungen für eingesetzte Speier ab, aber deren Form ist kaum einmal eindeutig zu erschließen[24]. Für das Brunnenhaus B in Sikyon vermutete Franz Glaser Silene als Schmuckmotiv, aber der Umriss der Öffnungen gibt nicht klar zu erkennen, ob er sich auf die Köpfe selbst oder lediglich auf den Anschluss in die Wand bezieht[25].

24Aus den Brunnenanlagen sind Wasserspeier in Form von Löwenköpfen selten erhalten und überdies fehlen zusammenfassende Untersuchungen zu dem Thema[26]. Für die technischen Zurichtungen und schließlich auch die zeitliche Einordnung wäre zwar eine detaillierte Übersicht hilfreich, aber sie kann an dieser Stelle nur so weit geleistet werden, um Anhaltspunkte für die genannten Köpfe aus Zgërdhesh zu gewinnen.

25Die Speier konnten aus unterschiedlichem Material bestehen und das hatte Konsequenzen für die Verbindung von Wand und Leitung. Die Reihe der Köpfe aus Bronze eröffnet das bekannte Exemplar mit dem Frosch aus einem Wasserbecken im Heraion von Samos (Abb. 16 a)[27]. Er wurde schon ähnlich wie das Beispiel aus Albanien mit Hilfe eines Stutzens in der Wand fixiert. Ein weiterer, von Paul Perdrizet in archaische Zeit datierter Bronzekopf stammt aus dem Heiligtum des Apollon in Delphi (Abb. 16 b). An ihm sind noch große Teile des Bleivergusses (»massive coulée de plomb«) erhalten, womit der Kopf in der rückwärtigen Mauer befestigt wurde[28]. Dabei wurde er mit vollem Durchmesser, also ohne Verengung auf einen Stutzen, eingelassen und der Durchlauf ist, nach den Abbildungen zu urteilen, deutlich weiter als bei dem Exemplar in Samos bemessen.

26Zwei Bronzeköpfe stammen vom Brunnenhaus an der Agora in Korinth (Abb. 16 c). Dabei wurde schon von Anfang an gesehen, dass sie zwar unterschiedlich, aber beide noch in spätarchaische oder frühklassische Zeit zu datieren sind[29]. Die Unterschiede hängen wohl mit ihrer Funktion zusammen, denn der eine Speier diente als Ausfluss der Hauptleitung, während der andere den Endpunkt der Leitung für Sammelwasser bildete und damit zugleich auch den Ausbau des Versorgungssystems bezeugt[30]. Die Befestigung in der Wand ähnelte dem Exemplar in Delphi, wobei ein Rohr mit etwas geringerem Durchmesser im Vergleich zum Kopf in die Wand eingelassen und dort mit Blei fixiert war. Einzelne Teile des rückwärtig anschließenden Kanales wurden dabei zusätzlich durch Bronzemanschetten gesichert[31]. Bei der Enneakrounos (Abb. 16 d) sind keine Reste erhalten, aber Form und Größe sprechen eher für Einsätze aus einem festeren Stein – also wohl Marmor –, die gut verankert im Zentrum den Durchlass mit einer kleineren Maske trugen. Einsatz und Maske wären in diesem Fall wohl aus demselben Material gefertigt worden, aber die Größe des Löwenkopfes bleibt unbestimmt.

28Unter den Köpfen aus Stein zeichnen sich keine klare Typologie und Entwicklung ab. Das hängt auch damit zusammen, dass ihre Funktion nicht immer genau einzugrenzen ist. Sie dienten zwar als Speier, aber nicht unbedingt an einem Brunnen, sondern in Zusammenhängen, die sich bisweilen nur schwer definieren lassen. Das gilt schon für den aus Marmor verfertigten ›Lion Gaudin‹ (H 27 cm) aus Aphrodisias , der an einer Installation im Heiligtum der Aphrodite als Speier (Dm 4 cm) möglichweise an einem größeren Kultbecken saß[33].

29Wasserspeier aus Stein der klassischen Zeit sind nicht erhalten. Die reiche Überlieferung in den Vasenbildern der Zeit enthält keine Aufschlüsse über das Material der Vorbilder[34]. Keines der frühen Beispiele war mit Hilfe einer Muffe in einer Wand fixiert und zugleich mit dem anschließenden Rohr verbunden gewesen. Dazu mögen angesichts der dürftigen Überlieferung Belege fehlen, aber umgekehrt ist solch eine Lösung auch nicht den Befunden an den Rohrendigungen in den Wänden abzulesen.

30Eine Reihe steinerner Löwen bildet eine eigene Gruppe, unter denen das frühe Beispiel in Olympia am besten bekannt ist[35]. Hinzu kommt aus Kleinasien eine größere Zahl weiterer Exemplare von Figuren archaisch-klassischer Zeitstellung, die Claudia Dorl-Klingenschmid zusammengestellt hat[36]. Von dieser Gruppe führt kein Weg zu den einzeln applizierten Speiern, sondern sie bilden eine eigene Lösung in dem Versuch, Brunnenanlagen eine monumentale Wirkung zu verleihen.

31Die Serie der einzelnen Löwenkopfwasserspeier aus Stein setzt sich in spätklassisch-frühhellenistischer Zeit mit einem Beispiel (H ca. 28 cm) aus Perge fort. Der Kopf war einer flachen Wand vorgeblendet, an deren oberem Abschluss zusätzlich Volutenornamente eingefügt wurden[37]. Aber der antike Kontext gibt sich nicht zu erkennen.

32Das gilt ähnlich für ein isoliertes Marmorfragment aus Karthago, das seinerzeit Hans Georg Niemeyer als Teil einer Löwenkopfsima verstanden hatte[38]. Aus dem Fehlen von Sinterspuren schloss er, dass dort von rückwärts »ein Bleirohr (?) eingesetzt« war, was ebenso wie das gerade Profil am Ende schlecht zu einer Sima passt[39]. Aber ob das Stück in eine Brunnenanlage oder Wasserarchitektur eingebettet war, bleibt ungewiss. Die trichterförmige Öffnung auf der Rückseite findet zwar an dem Kopf in Dyrrhachion einen Vergleich (Abb. 21)[40], aber bietet dennoch keine Erklärung seiner Funktion.

33Die Reihe der steinernen Speier von Brunnenhäusern wird mit einem Exemplar aus dem Heiligtum des Poseidon und der Amphitrite aus Tenos eröffnet, dessen erste Phase in das 3. Jh. v. Chr. weist. Der marmorne Löwenkopf dort ist aber so sehr zerstört, dass er kaum eine Vorstellung von seiner ursprünglichen Form vermittelt[41]. Besser erhalten sind die Köpfe am Brunnenhaus beim Theater in Ephesos [42], dem dort später das Brunnenhaus an der Kuretenstraße folgt[43].

34Hierher gehören die Wasserspeier am Brunnenhaus der Agora von Magnesia , unter denen zusätzlich noch ein Hundekopf ohne Wasserdurchlass (H 33 cm) als Schmuck hinzugefügt wurde (Abb. 16 f)[44]. Die Speier selbst sind der Rinne vorgesetzt und mit ihr fest verbunden, so dass ihre Rückwand deren S-förmigem Profil folgt. Erinnert sei an eine Löwenkopfmaske in der Sammlung Karapanos in Athen, deren ursprüngliche Funktion zwar nicht klar, aber wohl am ehesten auch als Brunnenöffnung zu verstehen ist[45]. Etwas größer als in Magnesia fallen die Speier im Waschraum des unteren Gymnasions in Priene aus (Abb. 16 i), die dort der steinernen Wasserrinne mit einem breiten Mähnenkranz vorgeblendet sind[46]. Diese Köpfe werden in die zweite Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. zu datieren sein.

35Einzeln eingefügte Speier wurden am hellenistischen Brunnen in Aï Khanoum gewählt, wobei dort der Zufluss über einen oben offenen Wasserkanal erfolgte[47]. Der Löwenkopf ähnelt in seiner Gestaltung dem erwähnten Hundekopf am Brunnen in Magnesia. Zwei offenbar ähnlich gestaltete, bisher unpublizierte Löwenkopfwasserspeier erwähnt überdies Rolf Stucky für das Museum in Alexandria[48]. Freundlicherweise stellte uns Mervat Seifeldin Fotos der Exemplare zur Verfügung, die eine Datierung in die hochhellenistische Zeit bestätigen. Einer der Speier endet überdies rückwärtig ähnlich in einem Zapfen, wie das folgende Exemplar aus Lindos . Dieser im Bereich der Maske stark zerstörte Marmorkopf aus Lindos entstand im späten Hellenismus wohl nach der Mitte des 2. Jhs. v. Chr.[49]. Er war über einen kubusförmigen Zapfen in der zugehörigen Wand verankert (Abb. 16 h). Eine dünne Durchbohrung (Dm 1,5 cm) diente der Wasserführung und dem rückwärtigen Abschluss zufolge war er in eine gerade Wand eingelassen[50]. In seiner Position wird er damit den Wasserspeiern am Brunnenhaus in Ialysos entsprochen haben, die als Relief in die Wand gearbeitet ebenfalls eine Mähnenaureole zeigen. Drei dieser Köpfe enthielten einen Wasserdurchfluss, während vier weitere rein als Dekor dienten[51]. In das 1. Jh. v. Chr. ist offenbar ein vergleichsweise grob gearbeiteter Speier in Morgantina zu datieren. Die Zähne stehen seitlich auseinander, sind ähnlich schematisch als Kästchenreihe stilisiert wie an dem Kopf im Museum von Krujë und betonen auf diese Weise den Durchlass[52].

36Der Überblick zeigte zwei unterschiedliche Möglichkeiten auf, wie Speier aus Stein mit der rückwärtigen Wand und den Wasserführungen verbunden wurden. Zum einen waren sie einer parallel zur Wand verlaufenden Rinne vorgeblendet wie bei den Brunnen in Magnesia, Priene und Dyrrhachion (Abb. 17. 18. 19. 20. 21). Zum anderen konnten sie alternativ über rückwärtige, grob ausgearbeitete Zapfen in die Wand eingelassen werden, wie bei den Beispielen aus Alexandria und Lindos (Abb. 16 h), und bildeten damit den Eckpunkt einer Leitung. In diese Gruppe gehören die Speier aus Zgërdhesh.

37In die erstgenannte Gruppe fügt sich hingegen ein Marmorkopf aus Durrës selbst ein, der zwar an der Schnauze und an vielen Ecken abgestoßen und zerstört ist, aber insgesamt den ursprünglichen Aufbau gut zu erkennen gibt (Abb. 17. 18. 19. 20. 21)[53]. Die Rückseite ist glatt gearbeitet und enthält im Zentrum eine etwa 10 cm breite, grob ausgearbeitete halbkugelförmige Vertiefung. Sie lässt sich allerdings nicht genauer untersuchen, da sie mit einer zementartigen Masse gefüllt ist, um ein gebogenes modernes Rohr in ihrem Innern zu fixieren.

38Der Kopf gehörte aufgrund der schmalen Durchbohrung (Dm 2 cm) mit Sicherheit nicht zu einer Sima, sondern diente als Wasserspeier in einem Brunnen oder einer entsprechenden Anlage. Er war offenbar in einen Beckenrand eingelassen, der an dieser Stelle nach dem Verlauf der Kontur zu schließen leicht gekrümmt verlief. Der Kopf könnte ursprünglich an einer Wasserrinne gesessen haben, wie sie vom Gymnasion in Priene bekannt ist (Abb. 16 i). Das würde den Querschnitt in der rückwärts anschließenden Partie erklären, die sich nach oben hin stark verjüngte, und zugleich auch die glatte Rückseite, welche das Innere des Wasserkanals bildete. Möglicherweise sollte über eine vertikal geritzte Linie, die auf der rückwärtigen Fläche zu erkennen ist und die antik sein wird, die Position des Speiers im Innern des Kanals festgelegt werden.

39Der ursprünglich einem marmornen Wasserverteiler vorgeblendete Kopf wäre demnach später herausgeschnitten und vielleicht in römischer Zeit in eine neue Struktur eingefügt worden[54]. Dabei fixierte man ihn in einer gemauerten Öffnung. Die horizontale Unterseite ist etwa 7 cm tief und diente auf diese Weise als Auflager. Der Kopf dürfte in dieser Phase insgesamt mit Blei oder wasserfestem Putz fixiert gewesen sein, wobei die Ritzlinie dazu diente, ihn genau einzupassen. Auf der Rückseite ist sehr viel später noch einmal in der Ausnehmung ein Rohr fixiert worden, wobei diese Lösung unter den genannten Vergleichen eher improvisiert wirkt[55].

40Die starke Zerstörung vor allem der Partie um die Schnauze schränkt die Möglichkeiten einer zeitlichen Zuordnung ein. Stilistisch sind aber die Löwen aus dem Waschraum des unteren Gymnasions in Priene (Abb. 16 i) mit ihrem riesigen Untergesicht, den kleinen Augen und der graphischen Anlage des Haarkranzes gut vergleichbar[56]. Damit käme man auf einen zeitlichen Ansatz in die Mitte oder die zweite Hälfte des 2. Jhs. v. Chr.

41Welche Kriterien jeweils den Ausschlag für die Wahl der Muster gab, und warum man einmal Speier aus Bronze und in anderen Fällen solche aus Stein bevorzugte, ist nicht zu erkennen. Möglicherweise waren es technische Erwägungen, denn metallene Endigungen waren leichter mit dem Rohrsystem zu verbinden.

42In römischer Zeit sind die Entwicklungen kaum noch zu überschauen, da es sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit Wasserspeiern gab. Für die großen Brunnenhäuser und Nymphäen in den Provinzen im Osten des Reiches[57] wurden zwar vielfach solche Speier rekonstruiert, im Einzelfall fehlen aber häufig konkrete Belege oder erhaltene Exemplare[58]. Grundsätzlich aber blieben für Simen am Dach und in anderen Bereichen die Löwenköpfe eine geläufige Schmuckform.

43Auch für die Provinzen im Westen zeichnet sich kein einheitliches Bild ab[59]. In Brunnenhäusern und Prunknymphäen in den Provinzen Afrikas etwa gehören die Löwenköpfe zum Standard[60], anderswo aber weniger, etwa in Italien[61]. Aber es finden sich dort auch Ausnahmen. Ein Kopf in Nocera etwa war ursprünglich Teil einer Sima klassischer Zeitstellung und wurde möglicherweise im 2. Jh. n. Chr. in einem Brunnenhaus wiederverwendet[62]. Aber hierbei handelt es sich um Einzelfälle und es fehlt eine Übersicht über diese verschiedenen Erscheinungen. Auf der iberischen Halbinsel sind große Nymphäen ohnehin selten. Dort stellen die großen (H ca. 40 cm) Wasserspeier in Form von Löwenprotomen aus dem Umbau eines Brunnens in Tarragona eher eine Besonderheit dar[63]. Sie entsprechen mit ihrer Erscheinung als Körper mit eingelegten Vorderläufen orientalischen Vorbildern[64]. In Gallien und den Nordwestprovinzen sind Löwenkopfwasserspeier aus verschiedenen Materialien häufig belegt, wie Gudrun Kroißenbrunner in ihrer Arbeit zu »Brunnenfiguren und dekorative Brunnenverzierungen in den Nordwestprovinzen des Imperium Romanum« zeigt[65].

44Seit dem 1. Jh. v. Chr. halten Löwenköpfe als Wasserspeier auch in Thermenanlagen Einzug. Ein entsprechender Befund – allerdings mit Wasserspeiern aus Bronze – ist aus Rom bezeugt[66]. Zwei Köpfe aus Sandstein – davon einer aus einer Säulentrommel gearbeitet – stammen aus Ptolemais in Lybien. Sie gehören wohl zu einer Thermenanlage und wurden von den Ausgräbern in hadrianische Zeit datiert[67]. Wasserspeier aus Ostia waren dort offenbar am Rande eines Beckens sekundär vermauert gewesen[68]. In Frage kämen etwa die Becken des Caldarium, das in einer dritten Umbauphase im 4. Jh. n. Chr. noch einmal neu ausgestaltet wurde[69].

45Der erste Überblick legt nahe, dass man sich bei den Köpfen aus Zgërdhesh trotz deren ungewöhnlicher äußerer Erscheinung an griechischen Speiern orientierte, wie gerade die technischen Zurichtungen belegen. Alternativen wie etwa Bezüge zum Orient deuten sich nicht an. Ferner ist eine Entstehung in archaischer Zeit wenig wahrscheinlich. Denn in diesem Zeitraum waren die aus Bronze gearbeiteten Löwenkopfwasserspeier kleiner bemessen, wie die Exemplare aus Samos, Delphi und Korinth belegen (Abb. 16 a–d). Nur der Kopf aus Aphrodisias bezeugt einen Speier aus Stein mit vergleichbaren Dimensionen – also zwischen 25–30 cm, aber er war dem Aufbau fest verbunden und nicht verzapft eingesetzt.

46Daraus folgt also eine erneute grobe Eingrenzung auf die spätklassisch-hellenistische Zeit. Zuvor sind im Bestand der bisher bekannten Löwenkopfwasserspeier vergleichbare Lösungen nicht nachzuweisen. Als Arbeiten der römischen Kaiserzeit oder aus der Spätantike kommen sie nach der Art ihrer Wasserführung ebenfalls nicht in Frage. Vielmehr übernehmen sie mit der rückwärtigen Verzapfung ein typisches Element der Montage, das für griechische Brunnen in hellenistischer Zeit häufiger belegt ist[70]. Die Indizien aus der Stadtgeschichte und der typologischen Entwicklung des Ausstattungselementes Wasserspeier konvergieren folglich miteinander bei der Eingrenzung der Entstehungszeit.

Die Brunnenanlage

47Die äußere Gestalt der Brunnenanlage gibt sich nur indirekt zu erkennen. Zunächst könnte man aufgrund der Lage vor den Mauern der Stadt an die architektonische Fassung einer natürlichen Quelle denken, wie sie für Grotten hauptsächlich in Unteritalien diskutiert wird[71]. An den Modellen solcher Anlagen sind häufig kleine Löwenköpfe angebracht, durch die bisweilen sogar Wasser geleitet wird[72]. Technisch ist allerdings schwer vorstellbar, wie Quellwasser, das aus einer bestimmten Gesteinsschicht tritt, gefasst und unmittelbar in einen Speier geleitet werden könnte. Selbst bei den Grotten von Lokri sind Wasserleitungen aus Tonrohren erhalten[73]. Die bekannten Anlagen dieser Art belegen vielmehr einen großen technischen Aufwand für die Sammlung und schließlich die Leitung des Wassers[74].

48Deshalb handelt es sich bei einzelnen Speiern, wie sie in der Bildkunst der klassischen und hellenistischen Zeit vorkommen, gewiss um eine Chiffre, die eine natürliche Quelle angibt, nicht aber um die Wiedergabe von deren realer Fassung. Zum ersten Mal begegnet das Motiv auf einem rotfigurigen Krater mit der Wiedergabe des Phineus und der Argonauten[75]. Sehr detailliert wird so eine Quelle in dem Bildfries der Ficoronischen Ciste mit der Erzählung der Argonauten bei Amykos dargestellt[76]. Hier könnte man auch den als Brunnenöffnung gestalteten Löwenkopf an der Stütze der Figur des Kerberos aus der Exedra in Memphis einreihen. Dabei entsendet der Speier einen in Stein gehauenen Strahl Weins[77]. Bezeichnenderweise wird in den Bildern immer nur ein Kopf stellvertretend für die Mündung gegeben, außerdem ein starker Strahl, der ebenso wie die Trinkgeschirre die Leistung der Quelle anzeigt.

49Die Serie der Köpfe mit mindestens zwei Exemplaren – wobei eine größere Zahl nicht auszuschließen ist – legt als Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage ein Brunnenhaus nahe. Gerade in den Bildern solcher Bauten ist die Reihe der Speier ein wesentliches Element[78], denn es führt neben der Größe des Gebäudes oder der Speier selbst die Leistungskraft des Brunnens vor Augen[79]. Von der äußeren Gestalt dieser Anlage können wir uns allerdings keine Vorstellung machen.

50Es muss sich nicht zwingend um ein Brunnenhaus mit einer überdachten Säulenstellung gehandelt haben, wie es etwa im nördlichen Bereich des Stadtgebiets von Apollonia zu rekonstruieren ist. Die aufwendige Anlage dort mit einem ausgedehnten System an Sammlern ist gut beschrieben worden (Abb. 22. 23. 24)[80]. Innerhalb des eigentlichen Gebäudes leiteten fünf in klappsymmetrischer Verteilung angeordnete Öffnungen mit Rohren aus Metall das Wasser aus dem ›bassin de décantation‹ in das ›bassin de puisage‹ (Abb. 22). Die rechteckigen Durchlässe in der Quadermauer folgten in einem Abstand von durchschnittlich 1,5 m aufeinander und besaßen unterschiedlich große Abmessungen (B × H): im Zentrum von 6 × 9 cm bis zu 4 × 7,5 cm an den Seiten und 3 × 6 cm dazwischen[81]. Das Schöpfbecken endet knapp hinter der Säulenstellung in einer Brüstungsmauer, die ebenso wie die übrigen Flächen der Becken mit einem dünnen wasserfesten Putz ausgekleidet war. Von den Speiern aus Bronze lag der mittlere eine Quaderschicht (ca. 30 cm) höher als die anderen. Wenn aus ihm also noch zusätzlich Wasser sprudelte, war das Klärbecken besonders voll. Die übrigen vier verteilten sich auf gleicher Höhe in der Fuge zwischen der zweiten und dritten Quaderreihe. Mit einiger Sicherheit waren die mittlere Öffnung (Abb. 23) und die beiden äußeren Öffnungen (Abb. 24) mit Löwenköpfen geschmückt, deren Bronzemasken durch Dübel in der Rückwand fixiert waren. Die kreisrund verlaufenden Außenränder deuten sich noch auf dem Untergrund an. Danach besaß die mittlere Maske einen Durchmesser von 20 cm, die beiden auf den Außenseiten 14 cm, während für die Öffnungen dazwischen jegliche Hinweise auf das Schmuckmotiv fehlen.

51Andererseits kommt auch kaum ein einfacher Straßenbrunnen mit lediglich einer Öffnung in Frage, wie er aus Priene bekannt ist[82]. Es hätte sich dann wegen der zwei Köpfe über das Stadtgebiet verteilt um mindestens zwei Brunnen handeln müssen. Vor dem Hintergrund der genannten unterschiedlichen Anlagen wäre in der illyrischen Stadt ein einfacher Hof mit einer Wand für die Brunnenöffnungen denkbar, wie sie die ›fontaine archaïque‹ an der Kastalia in Delphi (Grundfläche etwa 8 × 7 m) bezeugt. Sie enthielt vier Öffnungen, in denen Speier eingelassen waren[83]. Für die Anlage in Zgërdhesh bleibt hingegen ungewiss, um wie viele Wasseröffnungen es sich am Ende gehandelt hat, denn weitere Löwenköpfe können bei der Überlieferungslage zerstört oder noch nicht gefunden sein (Abb. 34).

52Eine Brunnenanlage dieses Zuschnitts erforderte aber nicht allein das Wissen um Konstruktion und Schmuck der Architektur, sondern vor allem um die Bereitstellung und die Leitung des Wassers von der Quelle oder dem Sammelpunkt des Wassers bis hin zum Verteiler. Dieses technische Wissen um Bau und Führung von Wasserleitungen wurde seit archaischer Zeit im Zuge der Entwicklung der griechischen Poliskultur in vielen Städten weiter herausgebildet[84] und selbst bei einfachen Anlagen im 4. Jh. v. Chr. war der Aufwand groß, wie etwa der Brunnen im Zentrum Olynths belegt[85].

53Es ist deshalb kaum denkbar, dass eine solche Anlage in der Stadt bei Zgërdhesh ohne Hilfe oder Beratung von Experten aus einer griechischen Polis angelegt werden konnte. Einen kleinen Einblick in den Aufwand, den die Errichtung eines Brunnenhauses erforderte, erlauben die stark fragmentierten Inschriften in Epidauros, die über den Bau einer solchen Anlage Rechenschaft ablegen[86].

54Die Anlage einer Wasserversorgung impliziert zugleich aber auch Verwaltung und Nutzung des Systems, das einer größeren Bevölkerung insgesamt zur Verfügung stand und nur in diesem Zusammenhang zu verstehen ist[87]. Andernfalls hätte der ganze Aufwand keinen Sinn ergeben. Wieweit in der illyrischen Siedlung die Umgebung der Quelle nach griechischem Muster vielleicht zusätzlich mit einem Hain und Altären ausgestaltet war, muss vollends offenbleiben[88]. In jedem Fall aber belegen die Löwenköpfe als Wasserspeier zumindest indirekt die erste Anlage eines Laufbrunnens, der für eine illyrische Stadt nachweisbar ist.

Lokale Stile

55Die Daten aus der Geschichte der Stadt bei Zgërdhesh und technische und handwerkliche Indizien legen also für die Köpfe eine Datierung in spätklassische bis hellenistische Zeit nahe. Eine genauere zeitliche Einordnung innerhalb dieser Zeitspanne ist nur über stilistische Kriterien möglich. Grundsätzlich ist zwar über die große Zahl an vergleichsweise gut datierten Simen mit Löwenköpfen die Entwicklung der Formen erschließbar und von Franz Willemsen, Madeleine Mertens-Horn und Volker-Michael Strocka auch für den hier interessierenden Zeitraum erarbeitet worden[89]. Die Schwierigkeit liegt vielmehr in der ungewöhnlichen Grundform der Köpfe, die direkte Vergleiche mit griechischen Vorbildern erschweren.

56Die abweichenden Ausprägungen sind nicht etwa der unterschiedlichen Funktion geschuldet, denn Wasserspeier an Simen setzen sich in ihrer Gestaltung nur geringfügig von jenen an Brunnen ab. Differenzen zwischen Löwenkopfwasserspeiern als Simaschmuck und als Brunnenfassung sind vor allem an frühen Beispielen zu beobachten, wenn etwa der Speier aus Delphi einen palmettenförmigen Schmuck zu Seiten der Nase trägt[90] oder an einem Beispiel vom Brunnen in Korinth eine S-förmige Linie eingefügt ist[91]. Das hängt nicht allein an der Ausführung in Bronze, denn auch am marmornen Löwenkopf aus Aphrodisias findet sich ein vergleichbarer ornamentaler Schmuck[92], der den Exemplaren an den Simen abgeht. Aber seit nacharchaischer Zeit sind solche Unterschiede nicht mehr zu beobachten. Vor allem betreffen die Unterschiede nicht die Grundgestalt der Köpfe.

57Einen wesentlichen Unterschied macht an den Exemplaren aus Zgërdhesh das Fehlen der Mähne und zugleich der Ohren aus, welche sonst alle Wasserspeier an Simen auszeichnet, aber in gleicher Weise auch die Exemplare von Brunnen. Einzig der früharchaische Löwe aus dem Heraion von Samos bleibt ohne Mähne (Abb. 16 a)[93]. Aber selbst wenn die beiden Löwenköpfe mit ihren langen, an beiden Seiten weit zurückweichenden Lefzen, den klappsymmetrisch angelegten Schnurrhaarlinien und den unter einer vorgewölbten Brauenlinie liegenden Augen ein wenig späthethitischen Beispielen ähneln[94], kommt ein so früher zeitlicher Ansatz nicht in Frage. Auch generell fehlen für Einflüsse aus dem Orient konkrete Hinweise unter den Funden.

58Im Gegenteil sind an den Köpfen einzelne Partien wie etwa die Stirn oder die Nase mit ihren seitlichen Flächen in der Oberfläche bewegt und weich moduliert gearbeitet und zugleich die Brauen kontrahiert, was den früheren griechischen Exemplaren archaischer Zeitstellung in ihrer heraldisch linearen Gestaltung völlig abgeht. Außerdem zeigen sich an der Oberseite des Kopfes im Museum von Krujë rückwärtig (Abb. 4) und am Kopf in Tirana auf dessen linker Seite einige Locken (Abb. 11), die in keiner Weise zu frühen Arbeiten passen.

59Vielmehr sind die beiden Köpfe in ihrer ungewöhnlichen Art eher konsequent einheitlich gestaltet und es stellt sich zunächst der Eindruck einer gewissen Provinzialität mit eigenen Gestaltungsoptionen ein. In solchen Rezeptionsvorgängen sind allerdings unterschiedliche Veränderungsprozesse zu beobachten. Vielfach zeigen sich in Städten, die von wichtigen Zentren bildhauerischer Produktion entfernt liegen, lineare Vereinfachungen, etwa an der Wiedergabe der Schnauze, der Mähne oder der Haare insgesamt. Das ist etwa der Statue eines Löwen in Dimitsana (Arkadien) abzulesen, den Franz Willemsen um 470 v. Chr. datiert hat[95], aber auch dem Sitzbild eines Löwen aus dem Theater von Sparta , das möglicherweise schon in römischer Zeit entstanden und dem die langgestreckte Form des Marmorquaders, aus dem er gehauen wurde, noch abzulesen ist[96].

60Das gilt in anderer Weise für die tönernen Löwenkopfwasserspeier archaischer Zeitstellung des Tempels in Spáthari in der Chora von Stratos [97]. Die Geometrie des Kopfes ist dort auf einfache Grundformen reduziert, wie besonders der Augenpartie ablesbar ist. Aus deutlich späterer Zeit könnte man auch zwei Greifenreliefs aus Olynth anführen, die in provinzieller Manier die plastischen Volumina der Tiere auf Grundlinien reduzieren[98].

61Bezieht man Köpfe aus Unteritalien mit ein, geraten noch andere Motivationen, die zu den Verschiebungen innerhalb der Formkonzepte geführt haben könnten, in den Blick. Bei einigen Köpfen an Simen aus Agrigent und aus Privatbesitz, die Madeleine Mertens-Horn in die erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. datiert hat, ist eine Vereinfachung des plastischen Apparats unübersehbar. Sie könnten dort aber auch mit den geringen Größen und damit zugleich der nachgeordneten Bedeutung der zugehörigen Bauwerke zusammenhängen[99]. An einen kleinen Kalksteinkopf aus Syrakus , den sie in das Ende des 5. Jhs. v. Chr. setzte, stellte sie darüber hinaus eine merkwürdige Verschiebung der Größenverhältnisse fest. »In der überproportionierten Kiefernpartie mit den riesigen, gefletschten Zähnen steht ein flacher Oberkopf gegenüber«, was sie als »ganz sinnwidriges Monumentalitätsstreben« verstand[100]. Die ›Sinnwidrigkeit‹ wird aus dem Bestreben motiviert gewesen sein, trotz des kleinen Formats eine monumentale Wirkung zu erreichen. In der Hervorhebung des Mauls wird die entscheidende Qualität des Raubtiers als starker Wächter besonders hervorgehoben[101]. Die zuvor betrachteten, regional bedingten Varianten deuten somit ein breites Spektrum an Möglichkeiten an, helfen aber nur wenig bei der Datierung und Einordnung der Löwenköpfe, da sie erweisen, dass es kaum hinreichende Indizien für lokal bedingte Fixierungen bestimmter Bildmuster gibt[102].

62Einen guten Einblick, wie in einem nichtgriechischen Umfeld Löwenbilder rezipiert wurden, vermittelt überdies die reiche Überlieferung der unterschiedlichen Bildgattungen in Etrurien[103]. Die Beispiele dort belegen zugleich einen souveränen Umgang mit den Vorbildern, der viele Facetten umfasst und auch zeigt, dass bestimmte Entwicklungen in Griechenland, etwa die ausdrucksstarken Köpfe in hellenistischer Zeit, nur sehr eingeschränkt rezipiert wurden. In der starken Betonung der kugelförmigen Partie des Maules und der großen Augen ähneln die hier betrachteten Köpfe ein wenig dem Grablöwen aus Val Vidone bei Toscanella [104]. Aber generell dürfte kein Exemplar aus Etrurien als Vorbild für die Arbeiten in der illyrischen Siedlung gedient haben. Umgekehrt belegen all diese Wiedergaben von Löwen die starke Wirkung der griechischen Vorbilder.

63Selbst dieser flüchtige Überblick über verschiedene Erscheinungen der Übernahme macht schon klar, dass bei allen Umformungen im Einzelnen sich dabei jeweils deutlich Vorbilder abzeichnen, an denen man sich in den jeweiligen Regionen orientierte und die prägend blieben. Solche Vorbilder fehlen für die beiden hier betrachteten Köpfe, selbst wenn man sich in einem zweiten Durchgang auf die engere Umgebung der Siedlung von Zgërdhesh konzentriert.

64Dyrrhachion selbst bietet bis auf wenige Ausnahmen kaum Löwenköpfe als Vergleiche. Im südlich gelegenen Apollonia sind hingegen seit dem 3. Jh. v. Chr. lokale Besonderheiten in der Gestaltung einzelner Löwenköpfe zu beobachten. So zeigt etwa ein Paar Löwenstatuen aus den Nekropolen eine Art Anastole der Haare oberhalb des Kopfes[105], die an anderen Beispielen – wenn auch verhaltener – ähnlich wiederkehrt[106]. Daneben aber gibt es auch die konventionelle Gestaltung der Köpfe, die Entsprechungen unter den hellenistischen Beispielen aus Griechenland finden. Darunter stammen zwei Köpfe von Simen und sie sind sich in Abmessungen, Machart und einzelnen Details so ähnlich, dass sie von demselben Gebäude stammen könnten. Allerdings ist das besser erhaltene Exemplar (Abb. 25), an dem noch der Rest einer Ranke zu sehen ist, in der Oberfläche stärker ausgewittert und auch an mehreren Stellen bestoßen[107]. Beim zweiten Kopf fehlt die untere Schnauzenpartie (Abb. 26)[108]. Sie weisen jeweils sehr bewegte Oberflächen mit tiefen Schatten auf, was an der kranzförmig angelegten Mähne in dem Wechsel von Strähnen und Schattenpartien besonders deutlich zu sehen ist. Darin finden sie Vergleiche in Köpfen aus Syrakus, Rhodos oder an der Halle Philipps V. auf Delos , was eine Datierung in die erste Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. nahelegt[109]. Es wird zugleich hinter allen diesen Lösungen eine Art von Koine spürbar, in der sich die Gestaltungsweisen der Löwenköpfe in Apollonia nur unwesentlich vom Mutterland unterscheiden. Deshalb bieten auch sie keinen besseren Anknüpfungspunkt zu den Köpfen aus Zgërdhesh.

65Davon abgesehen bestätigt der Blick auf Apollonia ein weiteres Mal, dass die beiden Köpfe nicht etwa in die römische Kaiserzeit oder spätantik zu datieren sind. Dagegen sprechen neben den schon genannten Gründen auch die stilistischen Eigenarten. Franz Willemsen hatte in den Löwenköpfen dreier Wasserspeier von einer Sima (H 36 cm) in Apollonia Arbeiten der Spätantike – also des 4. Jhs. n. Chr. – gesehen[110]. Zu ihnen kommen zunächst zwei weitere Fragmente hinzu, die bei den französischen Grabungen auf der oberen Agora gefunden wurden (Abb. 27. 28)[111]. Die handwerkliche Ausführung unterscheidet sich dabei nur geringfügig. So geht das Fragment aus den jüngsten Grabungen (Abb. 27) in der kugeligen Angabe der Details und Gestaltung der Mähne mit dem Fragment aus Šin Petra zusammen[112]. Das Fragment im Louvre[113] hingegen zeigt ähnlich wie das Fragment im Magazin (Abb. 28) eine geschlossene Grundform und in der Angabe der Mähne stärker graphische Züge. Insgesamt aber weisen sie alle vielerlei Vereinfachungen auf. Die Augenpartie ist auf Linien und die Haare auf graphisch angegebene Büschel reduziert, ferner wird die Mittelachse stärker als bei früheren Beispielen betont.

66Die von Willemsen vorgeschlagene Datierung ist allerdings deutlich zu spät angesetzt, denn den besten Vergleich in Apollonia bietet ein Grabbau in der Ostnekropole (Kryegjatë) mit sehr ähnlichen Eigenschaften[114]. Der Bau ist über die Porträts der Verstorbenen antoninisch datiert und deshalb wird die zugehörige Sima mit den Löwenköpfen (H 25 cm) in das dritte Viertel des 2. Jhs. n. Chr. anzusetzen sein. Nach Ornamenten, Material und Abmessungen dürfte ein Löwenkopf im Magazin des Museums von Pojani ebenfalls zu dem Grabbau gehört haben (Abb. 29)[115]. Die Ähnlichkeiten mit der zuvor genannten, in fünf Fragmenten bezeugten Sima sind groß und deshalb wird sie früher im zweiten Viertel des 2. Jhs. n. Chr. entstanden sein. Die Gestalt der Ranken an der Sima bietet keinen zusätzlichen Anhalt, denn in dieser Form kommt sie in der Kaiserzeit kaum mehr vor[116]. Es wird sich folglich um eine Reparatur handeln, bei der die früheren Formen aufgenommen wurden, ähnlich wie es in Kleinasien am Dionysostempel von Teos zu sehen ist[117].

67Die zeitliche Einordnung bestätigt ein Löwenkopf von einer Marmorsima in Durrës, der von seinen Dimensionen her ebenfalls zu einem Grabtempel gehört hat (Abb. 30)[118]. Er wiederum zeigt in der graphischen Konzentration der Gesichtsmaske große Ähnlichkeiten mit der überarbeiteten Partie eines Löwen in Apollonia, die wohl in das 3. Jh. n. Chr. zu datieren ist (Abb. 31), da diese Formgebung wiederum große Ähnlichkeiten mit den Wiedergaben der Raubtiere auf Sarkophagen dieser Zeit aufweist[119].

68Von all den genannten Beispielen aus der Region setzen sich die Köpfe aus Zgërdhesh in ihrer Gesamtform mit der fehlenden Mähne, der breiten, nicht abgesetzten Schnauzenpartie und den bewegten Einzelformen deutlich ab. Keines dieser Exemplare – welcher Zeitstellung auch immer – könnte als Vorbild gedient haben, dazu sind die Unterschiede zu umfassend und strukturell.

Versuch einer stilistischen Feindatierung

69Damit stellt sich methodisch das Problem, welche Kriterien überhaupt als aussagekräftig gelten können. Denn als Grundlage für eine zeitliche Einordnung über eine stilistische Entwicklung blieben am Ende nur Exemplare aus den griechischen Städten in Griechenland, Süditalien oder auch der Region Südalbanien mit Apollonia und Dyrrhachion. Dabei können zwar für einzelne Details Vorbilder und Vergleiche genannt werden. Eindeutig ist auch die Stufe der Klassik mit ihren in sich ausgeglichenen Proportionen, wie sie sehr unterschiedliche Beispiele vom Asklepiostempel in Epidauros[120] bis hin zu den teilweise riesigen Köpfen vom Euryalos in Syrakus (Abb. 16 e) belegen[121], deutlich überschritten. Hingegen besitzt der monumentale Löwe von Chaironeia etwa eine kugelige Grundform des Kopfes – wodurch auch der Nasenrücken zu einem schmalen Steg reduziert wird – und ähnelt darin schon eher den Löwen von Zgërdhesh[122]. Die großen Augen begegnen an den Hallen der Agora von Thasos [123], oder am Propylon des Temenos im Heiligtum der Großen Götter auf Samothrake [124], auch wenn sie dort nicht so schematisch von den Lidern umrahmt sind. Die Wasserspeier des Tempels des Zeus Sosipolis in Magnesia bezeugen in ähnlicher Weise schwere Augenbrauen, die sich dachartig zur Außenseite hin ausweiten[125]. Auch wenn kein Vorbild direkt alle Eigenheiten zugleich aufweist, kommt also insgesamt bei allen Unsicherheiten am ehesten ein Ansatz in das späte 3. Jh. oder die erste Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. in Frage.

70In jedem Fall aber wirken die Köpfe gegenüber den hellenistischen Beispielen aus der griechischen Welt[126] trotz allem immer noch hölzern, und diese Machart wird auf den lokalen Bildhauer zurückgehen[127]. Dieser Bildhauer hat dabei aber nicht allein Vorbilder aus griechischer Produktion vereinfachend imitiert. Solche Fälle sind anderswo gut belegt, führen aber zu deutlich anderen Lösungen, bei denen am Ende das Vorbild immer noch deutlich spürbar ist. Es bleibt vielmehr eine irritierende Autonomie in der bildhauerischen Gestaltung zu erkennen, die den Zugang zum Verständnis erschwert.

Die Suche nach einem ›illyrischen‹ Stil

71Unter diesen Voraussetzungen liegt es nahe, umgekehrt an eine Gestaltungsweise zu denken, die mit dem Habitus der unbekannten Stadt und lokalen Traditionen zusammenhängt. Zeugnisse einer indigenen Bildproduktion sind in diesem Umfeld allerdings selten und dann auch nur schwer in ihrer Eigenart zu bestimmen. Allein schon die Tatsache, dass in dem illyrisch geprägten Umfeld keine Löwenbilder nachweisbar sind, irritiert, handelt es sich doch – wie schon der Blick auf die etruskische Kunst gezeigt hat – um eines der geläufigsten Motive der mediterranen Welt. Eine illyrische Formensprache ist aber auch in anderen Bereichen schwer zu fassen. Generell sind Tierbilder nur selten vorhanden. Die Beispiele auf dem Schwertscheidenbesatz aus den Gräbern von Selca e Posthëme datieren in das 3. Jh. v. Chr. Darauf sind die Köpfe der Pferde und Schlangendrachen in dem Reliefband zwar stark untergliedert, aber nicht einmal strukturell mit den hier betrachteten Löwenköpfen zu vergleichen[128]. Löwenköpfe fehlen auch völlig unter den sonstigen Darstellungen, die mit ›illyrischem‹ Kunstschaffen verbunden werden[129]. Überhaupt ist das ›illyrische Kunstschaffen‹ kaum in einer einzigen spezifischen Ausprägung zu fassen, besonders wenn man dabei den Blick noch zusätzlich auf einen bestimmten Zeithorizont verengen möchte[130]. Die Zeugnisse sind so spärlich, dass beim jetzigen Kenntnisstand nicht zu klären ist, ob es so etwas wie eine Einheit gab oder ob nicht vielmehr mit vielen Produktionsorten mit unterschiedlichen handwerklichen Traditionen zu rechnen ist, und ferner, was die bestimmenden Faktoren für die Formgebung waren.

72Innerhalb dieses Spektrums ließe sich die Formgebung der beiden Köpfe auch als ein bewusster Rückgriff auf frühere Formen verstehen. Dafür gibt es in der Zeit des Hellenismus sehr unterschiedliche Beispiele, deren Motivationen nicht immer klar erkennbar sind. Hier sei der Blick auf Bilder von Löwen beschränkt. Möglicherweise orientierte sich das Bild eines Löwen im Heiligtum des Artemidoros auf Thera, welches in das 3. Jh. v. Chr. datiert ist (Abb. 32)[131], an der Statue eines liegenden Löwen archaischer Zeitstellung auf der Agora der Stadt[132]. Das gilt für die Haltung insgesamt[133], aber weniger für den Kopf, dessen Details in der Wiederholung nur sehr schematisch wiedergegeben sind. Der Neubürger hätte auf diese Weise seiner Verbundenheit mit seiner neuen Heimatstadt Ausdruck geben wollen.

73Erich Kistler hat ferner auf einen goldenen Löwenkopfanhänger in der Sammlung Mildenberg hingewiesen, der aus Unteritalien stammend in das 3. Jh. v. Chr. datiert wird. Seine Gestaltung orientiert sich an kretischen Löwenkopfappliken und ist »archaisierend ausgebildet wie die übrigen physiognomischen Details dieses Löwengesichtes«[134]. Rückgriffe auf frühere Formen sind also in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder fassbar, nur handelt es sich meist um isolierte und deshalb schwer entschlüsselbare Erscheinungen[135].

74Bei den hier betrachteten Köpfen könnte ein dem Rückgriff in Unteritalien vergleichbarer Vorgang die Formgebung motiviert haben. Dabei hätte sich der Bildhauer in der Siedlung in Zgërdhesh an kleinformatigen Vorlagen orientiert. Denkbar wären etwa Löwenfiguren archaischer Zeit an Geschirr oder Geräten, wie sie durch die Gräber von Trebenishte am Ochridsee[136], aber auch andere Zeugnisse – etwa die Henkel an Kannen[137] oder die antithetischen Löwen in Bronzeappliken (Abb. 33)[138] – für den Balkan- oder den Adriaraum gut bezeugt sind. An den kretischen Löwenschalen, die weite Verbreitung fanden, kommen Löwen ohne oder mit stark stilisierter Mähne vor, aber die Grundform unterscheidet sich deutlich[139]. Denkbar wären auch Objekte aus Bein, wie sie an verschiedenen Orten im östlichen Mittelmeer zu finden sind, auch wenn sie aus dem Bereich der Adria fehlen[140]. Im Bestand der kleinformatigen Darstellungen mangelt es an einem eindeutigen Vorbild. Immerhin aber belegt die Applik aus Nordgriechenland (Abb. 33) vergleichbare Proportionen, auch wenn die Mähne noch stark als schraffierte Linien stilisiert zu sehen sind. Am stärksten aber fällt ins Gewicht, dass Mähne und Ohren der Löwen – ansonsten wesentliche Bestandteile der konventionellen Bilder – an den beiden Wasserspeiern nicht oder nur sehr reduziert als Ring wiedergegeben wurden. Allerdings lässt sich daraus nicht schließen, dass womöglich ein anderes Tier abgebildet werden sollte, denn das Maul mit den Lefzen und die Nase mit den Schnurrbartlinien sind da eindeutige Hinweise auf Löwen und bei anderen Tieren nicht zu finden.

75Der lokale Bildhauer orientierte sich also möglicherweise an Werken der Kleinkunst aus dem Bestand vor Ort, weil er die Bronzen oder anderen Produkte von ihrem Aufkommen her als lokale Erzeugnisse einer illyrischen Kultur ansehen mochte. Er imitierte sie, um auf diese Weise seiner Eigenständigkeit Ausdruck zu geben. Vergleichbar hat man in Apollonia bei der Gestaltung etwa der Henkel von Steingefäßen aus hellenistischer Zeit auf archaische Gefäße aus der Region zurückgegriffen[141], wofür wiederum Gefäße aus Trebenishte gute Vergleiche bieten[142].

76Nur hätte hinter dem Rückgriff in Zgërdhesh weniger ein wie auch immer motivierter Archaismus gestanden, sondern eher das Bestreben, die Eigenständigkeit der eigenen lokalen Tradition unter Beweis zu stellen. Darin setzt sich diese Vorgehensweise zugleich von der des Artemidoros in Thera ab, denn jener griff auf sehr unterschiedliche Vorlagen zurück, um seiner Individualität und seiner besonderen Stellung in der neuen Heimat Ausdruck zu verleihen. In der illyrischen Stadt aber motivierte eine kollektive Haltung den Rückgriff, und dieser Haltung konnte am Ende auch nur ein Bildhauer vor Ort entsprechen.

77Dennoch bleibt eine solche Erklärung in der Schwebe, weil es wegen der dürftigen Überlieferung keine vergleichbaren Erscheinungen gibt. Die als ›illyrisch‹ angesprochenen Phänomene lassen sich meist anders aus griechischen Traditionen ableiten[143]. Hingegen wäre das Verhältnis zu dem erwähnten Relief auf dem Schwertscheidenbeschlag, das in der Eigenheit seiner Formensprache nun wirklich ›illyrisches‹ Kunstschaffen belegen dürfte, erst noch zu klären.

Illyrische Stadtkultur

78Hinsichtlich des technischen Aufwands bei der Anlage eines öffentlichen Laufbrunnens werden auch die Wasserspeier in das Gesamtkalkül einbezogen worden sein. Ihre Herstellung hätte bei den für Leitung und Bau erforderlichen Kosten gewiss den geringsten Teil ausgemacht. Gerade deshalb aber dürfte die Entscheidung für die hier beschriebene Formgebung am Ende sehr bewusst ausgefallen sein.

79Mit dem zeitlichen Ansatz der Anlage in das 3. Jh. oder die erste Hälfte des 2. Jhs. v. Chr. gehört der Bau in die zweite Phase der illyrischen Stadt[144]. Bezüglich der historischen Situation kann man so gut wie sicher davon ausgehen, dass die Region schon in die Konflikte in Epidamnos zu Beginn des peloponnesischen Krieges 435 v. Chr. einbezogen wurde. Die Auseinandersetzungen haben gewiss die Nichtgriechen im Hinterland von Epidamnos in ihrer politisch-militärischen und sicher auch wirtschaftlichen Position gestärkt und führten während des 4. Jhs. v. Chr. zu einer weiteren Steigerung ihrer Bedeutung[145]. Diese Umstände bewirkten in der Folge einen entsprechenden Ausbau der Siedlungen, wobei die archäologischen Zeugnisse diesen Eindruck zwar unterstützen, aber die einzelnen Etappen nicht eindeutig zu erkennen geben[146]. Wahrscheinlich werden sie auch von Ort zu Ort in unterschiedlicher Dynamik verlaufen sein.

80Wirtschaftlich gehörte die Stadt in der Folgezeit zum illyrischen Hinterland von Dyrrhachion. Das machen vor allem die Münzfunde deutlich, die vom 4. bis zum 2. Jh. v. Chr. reichen. Von 220 Fundmünzen stammen 210 aus der griechischen Polis[147]. Die illyrische Stadt hingegen kontrollierte in spätklassisch-hellenistischer Zeit mit ihrer strategisch günstigen Höhenlage das fruchtbare Vorland und die Verkehrswege zur Küste und nach Osten. Die Grabungen von Selim Islami und auch die späteren Aktivitäten ließen für die römische Kaiserzeit hingegen einen wirtschaftlichen Niedergang der Siedlung selbst erkennen, der auch anderswo in den Höhensiedlungen zu finden ist. Das muss allerdings nicht generell einen Niedergang der ganzen Region bedeuten, sondern könnte lediglich Verlagerungen innerhalb der städtischen Zentren andeuten.

81Ptolemaios (Geogr. 3, 13, 23) zählt für das Landesinnere Makedoniens eine Reihe von Städten auf und darunter Albanopolis für das Gebiet der Albanoi[148]. Johann Georg von Hahn hat die Ruinen 1865 mit den Ruinen von Zgërdhesh identifiziert, wobei er die spätere Liste der episcopi Albanenses als Bestätigung seiner These anführt[149]. Gerade daraus aber ergeben sich Probleme, denn wie erwähnt hatte die Siedlung bei Zgërdhesh offenbar kaum noch Bedeutung in der Kaiserzeit, Albanopolis allerdings schon[150].

82Die Benennung allein würde wenig zur Klärung beitragen, denn in jedem Fall kann man davon ausgehen, dass das Vorbild für all diese Siedlungen die Polis nach griechischem Muster war[151]. Zu deren Mindestausstattung sollten, wie Pausanias (10, 4, 1) in einer vielzitierten Passage zu Panopeus in der Phokis ausführte, Amtsgebäude (archeia), ein Gymnasion, ein Theater, eine Agora und Wasser aus einem Brunnen (krene) gehören. Diese Vorstellungen von den wichtigsten Gebäuden und mit ihnen den Lebensqualitäten einer städtischen Gesellschaft prägte aber schon lange zuvor die Erwartungen an eine Polis, wie der Reisebeschreibung des Herakleides aus dem 3. Jh. v. Chr. zu entnehmen ist[152]. Die Verfügbarkeit von gutem, möglichst kaltem Wasser ist dabei ein hoher Wert, der nach diesem Autor etwa Athen abging, aber in Theben und Chalkis zu finden war[153].

83Wenn auch in Griechenland Poleis wie jenes Panopeus bisweilen über solche Errungenschaften nicht verfügten, so ist umgekehrt deutlich zu spüren, dass die Städte in Illyrien nicht nur in ihrer Namensgebung wie Albanopolis, sondern vor allem auch in ihrer Ausstattung dem griechischen Standard und den damit verbundenen Errungenschaften an eine zivile Gesellschaft gerecht werden wollten[154]. Amtsgebäude sind schwer greifbar[155]. Gymnasia sind über die Laufbahnen in Amantia [156] und Byllis [157] bezeugt, denn sie müssen sportlichen Wettkämpfen vorbehalten gewesen sein. Möglicherweise weist auch ein Ziegel in Klos mit dem Stempel »balaneiou« auf eine Badeanlage in vergleichbarem Kontext[158]. Theater sind ebenfalls mehrfach in Klos[159], Byllis[160] und Dimal [161] nachweisbar. Wasser aus einem Laufbrunnen wäre für die Siedlung bei Zgërdhesh durch die hier betrachteten Löwenspeier bezeugt (Abb. 34), während es in Dimal über eine Reihe von kreisrunden Tiefbrunnen erschlossen wurde[162]. Jenseits der Aufzählung der charakteristischen Bauten durch Pausanias verdienen in den illyrischen Poleis vor allem noch die teilweise sehr aufwendigen Befestigungsanlagen[163] und die Grabbauten der sozialen Eliten[164] Erwähnung.

84Hinzu kommen technische Fertigkeiten. In der Höhensiedlung von Irmaj findet sich etwa eine Terrassierung mit Spitzbogendurchlass[165], wie er auch in Apollonia belegt ist[166], und in Dimal eine Nischenmauer[167] wie an einer Halle in Apollonia[168]. Auch der Dekor der Bauten orientiert sich an griechischen Mustern, wofür eine große Menge an Belegen vorhanden ist. Hier sei nur auf dorische und ionische Kapitelle und unterschiedliche Ornamente in Klos verwiesen[169]. Erinnert sei auch an die Sonnenuhr in Dimal vom Ende des 3. oder Anfang des 2. Jhs. v. Chr., was für die Stadt jenseits des Instrumentes zugleich eine Reflexion über Zeiteinteilung und -messung belegt[170].

85In den illyrischen Poleis entfaltete sich rasch eine hochwertige Produktion aus Keramik und Metall, von der zur Zeit nicht eindeutig klar ist, wer sie eigentlich trug, mit Sicherheit aber auch einheimische Kräfte. Die Menge an Eisenschlacke und Ziegeln belegt umfangreiche lokale Fertigungen vom 3. bis zum 1. Jh. v. Chr.[171], was auch für Keramik und Terrakotten gilt[172].

86Schwerer fällt es, eine Vorstellung über die Aussage der bildlichen Zeugnisse zu gewinnen. Offenbar standen einzelne Elemente der kriegerischen Ausstattung in lokaler Tradition. Das bezeugen am besten die Schwertscheidenbeschläge[173]. Aber auch andere Metallarbeiten wie etwa Trachtenschmuck, unter denen sich aus unterschiedlichen Motiven regionale Ausprägungen ergeben, lassen solche Traditionen erkennen[174]. Skulpturen hingegen sind stärker griechischen Vorbildern verpflichtet wie Porträts trotz der vermeintlich ›illyrischen‹ Tracht aus Dimal[175] oder selbst noch religiöse Bilder wie die ›Besfiguren‹[176] oder andere ungewöhnliche Motive, wie die Marmorfigur einer Liegenden aus Amantia, die sich an ihre Brüste fasst[177]. Bei der schönen Marmorstatuette der Artemis in Zgërdhesh dürfte es sich um ein griechisches Original handeln, das im 2. Jh. v. Chr. importiert wurde[178], wofür es in Apollonia gute Entsprechungen gibt[179]. Es deutet sich also in dem Bereich der Bildmedien eine bunte Mischung an Verbindungen zwischen den ›griechischen‹ und ›illyrischen‹ Städten an. Zu prüfen wäre, wieweit sich diese Städte selbst als ethnisch definiert verstanden, aber um die Frage zu klären, fehlen wiederum ausreichend Belege.

87Vor diesem Hintergrund fügen sich die hier betrachteten Löwenkopfwasserspeier gut in das Bild einer entwickelten Stadtkultur ein, die sich zwar in einzelnen Aspekten an griechischen Vorbildern orientierte, aber in manchen Zügen eine eigenständige Ausprägung erstrebte. Die Zeugnisse bleiben allerdings trotz der großen Anstrengungen, die innerhalb der albanischen Altertumswissenschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute unternommen wurden, zu spärlich, um innerhalb der verschiedenen illyrischen Städte die Art ihrer jeweiligen Eigenständigkeit zu verstehen. Bei den Löwenköpfen mag der Reiz darin gelegen haben, dass zwar die Anlage griechische Technologie enthielt, ihre Erscheinung aber als ›illyrisch‹ eingestuft worden sein dürfte und als auf die lokale Befindlichkeit der Stadt abgestimmt erlebt wurde.

Nachtrag

88In der Folge der Recherchen zu den Löwenköpfen aus Zgërdhesh gelang es Eduard Shehi, in den Magazinen des Archäologischen Museums in Tirana zwei weitere Löwenköpfe derselben Serie mit denselben charakteristischen Eigenheiten ausfindig zu machen. Von ihnen ist der eine (Inv. 4062) ähnlich vollständig erhalten wie der Kopf in Kruje und weist zusätzlich den rückwärtigen Einlass in die Wand auf, nur ist die Oberfläche stärker zerstört. Vom zweiten Kopf (Inv. 4063) ist nur noch das Unterteil des Maules vorhanden. Er könnte nach dem Verlauf der Brüche und der Art seiner Erhaltung möglicherweise mit dem zweiten im Beitrag behandelten Kopf im Museum von Tirana (Inv. 3439) ursprünglich eine Einheit gebildet haben. Insgesamt bekräftigen die zusätzlichen Funde die hier vorgeschlagene Interpretation.

Abstracts

Zusammenfassung

Zwei Löwenkopfspeier eines Brunnens in der illyrischen Stadt bei Zgërdhesh (Albanien)

Im Areal der antiken Siedlung bei Zgërdhesh wurden zwei Löwenköpfe gefunden. Sie dürften Wasserspeier eines Laufbrunnens gebildet haben und sind wohl trotz ihrer eigentümlichen Form in das 3. oder frühe 2. Jh. v. Chr. zu datieren. Damit ist zum ersten Mal für eine illyrische Stadt ein Laufbrunnen nachzuweisen, von dem allerdings weitere Spuren vor Ort fehlen. Insgesamt verrät eine solche Anlage den Wunsch, die Stadt im Sinn einer griechischen Polis mit entsprechenden Bauten auszustatten. Die ungewöhnliche Gestaltung der Köpfe geht möglicherweise auf einen Rückgriff auf Vorlagen der archaischen Kleinkunst zurück und könnte als Versuch zu verstehen sein, im Nachhinein eine lokale Tradition zu schaffen. Im Kontrast dazu wird noch ein Löwenkopfwasserspeier aus Dyrrhachion vorgestellt, der ganz in griechischer Tradition steht.

Schlagwörter

Löwenkopf, Brunnengebäude, Wasserspeier, illyrische Stadt, hellenistische Zeit

Abstract

Two Lion Head Spouts from a Fountain in the Illyrian City near Zgërdhesh (Albania)

Two lion heads were found in the area of the ancient settlement at Zgërdhesh. They probably formed the water spouts of a fountain and, despite their distinctive shape, can be dated to the 3ʳᵈ or first half of 2ⁿᵈ century B.C. This is the first evidence of a fountain in an Illyrian city, although there are no further traces of it on site. All in all, such an installation betrays the desire to equip the city with appropriate buildings in the sense of a Greek polis. The unusual design of the heads possibly goes back to models of archaic objects of art and could be understood as an attempt to create a local tradition retroactively. In contrast, a lion’s head gargoyle from Dyrrhachion is presented, which remains entirely in the Greek tradition.

Keywords

lion head, fountain building, gargoyle, Illyrian city, Hellenistic period

Fundort

Die beiden Köpfe

Zur Gestaltung der Wasserspeier an Brunnen

Die Brunnenanlage

Lokale Stile

Versuch einer stilistischen Feindatierung

Die Suche nach einem ›illyrischen‹ Stil

Illyrische Stadtkultur

Nachtrag

Abstracts