Ausgrabungen in Alt-Paphos

18. Vorläufiger Bericht: Grabungskampagnen 2007–2008

Abschließende Ausgrabungen im Heiligtum der paphischen Aphrodite (Grabungsplatz TA)

Kurzer Abriss zur Grabungsgeschichte

1Von den Bauten des paphischen Aphrodite-Heiligtums ist wenig geblieben[1]. Die archäologische Ergiebigkeit der Kultstätte beurteilte Ludwig Ross schon 1845 mit großer Skepsis: »Die Wichtigkeit der Ruinen des mutmaßlichen Heiligtums der phönizischen Aphrodite hat man nach den früheren Reisenden sehr überschätzt; es lässt sich aus ihrem heutigen Zustand nicht viel abnehmen.«[2] In der Tat stößt der Versuch, die Baugeschichte des Heiligtums zu rekonstruieren, auf eine Geschichte der Zerstörung. Ein wesentlicher Grund dafür, dass in Paphos die Bausubstanz mehr als in manch anderer Kultstätte gelitten hat, ist die im Mittelalter in Kouklia blühende Rohrzuckerindustrie[3]. Hinzu kommt eine zeitweise dichte moderne Überbauung, die nachdrücklich in den ursprünglichen Befund eingegriffen und erheblich zum weiteren Ruin des antiken Baubestandes beigetragen hat[4] (Abb. 1).

2Im Heiligtum der Aphrodite in Alt-Paphos (Kouklia) hat der Cyprus Exploration Fund 1888 eine erste, drei Monate dauernde Grabung durchgeführt. Die Grabung sicherte Lage und Charakter seiner Bauten, ergab jedoch weder einen vollständigen Plan noch sichere Daten für die einzelnen Bauteile[5]. Wilhelm Dörpfeld, der Kouklia zwei Jahre später zusammen mit Max Ohnefalsch-Richter besuchte, führte zwar keine Grabungen durch, hinterließ aber einen Satz informativer Photographien (Abb. 2), die für die Rekonstruktion bestimmter Gebäudeteile des Heiligtums von unschätzbarem Wert sind[6]. Bei einem Besuch des Heiligtums im Jahr 1913 ergriff John L. Myres die Gelegenheit, Aphrodites »black stone« aus der Grube zu bergen, in die dieser in nachantiker Zeit versenkt worden war[7].

3Erst 1950 bis 1955 fand die archäologische Feldarbeit mit der Expedition der University of St Andrews und des Liverpool Museums unter der Leitung von John H. Iliffe und Terence B. Mitford in Alt-Paphos wieder eine Fortsetzung. Größere Untersuchungen im Heiligtumsbereich zählten allerdings nicht zu ihrem Arbeitsprogramm. Immerhin trug die Expedition mit der Aushebung eines bereits 1935 westlich des Südflügels des Heiligtums entdeckten »cache«, gefüllt mit einer »concentration of Archaic terracottas« (Grabungsplatz KC), zur Geschichte des Heiligtums bei[8]. 1953 wurde unter der Leitung von Peter L. Shinnie eine Reihe von Schnitten nördlich des bis dahin bekannten Heiligtumsbereichs angelegt (Grabungsplatz KF, Abb. 6). Doch konnten weder die Chronologie noch die Funktion der freigelegten Gebäudereste zufriedenstellend interpretiert werden, ein Zusammenhang mit dem Heiligtum blieb gänzlich unerkannt. So lautet eine kurze Notiz Iliffes vom 27. Juli 1953: »Work on Site F finished: final section shows occupation from Hellenistic to recent, with much medieval. Stone pavement possibly a piazza with surrounding portico?«[9].

4Unter diesen Voraussetzungen zeichnete sich ab, dass ein Versuch, durch Grabung neue Aufschlüsse über das paphische Heiligtum zu gewinnen, unumgänglich war. Nach Voruntersuchungen im Jahr 1970 nahm die Deutsch-Schweizerische Expedition unter den Auspizien des Deutschen Archäologischen Instituts und der Universität Zürich die Grabungstätigkeit wieder auf: In den Jahren 1973–1979, 1993–1995 und 1997 wurde diese wichtige Kultstätte systematisch untersucht. Bei Grabungsbeginn bildete der gewachsene Fels über weite Strecken die Oberfläche, nur teilweise mit dünnem, modernem Schutt bedeckt. Ein durchgehendes Feldernetz konnte nicht angelegt werden; eine intakte Stratigraphie war nur noch in wenigen umgrenzten Bereichen zu erfassen[10]. So bleibt die Kenntnis der Entwicklung der architektonischen Strukturen des Heiligtums in vieler Hinsicht fragmentarisch. Doch konnten der Erde am Ende trotz beträchtlicher Schwierigkeiten mehr Informationen abgewonnen werden als ursprünglich erwartet (Abb. 3)[11].

Nachuntersuchungen im Ostteil der Nordhalle

5Bis in das 21. Jahrhundert blieb die äußerste Nordostecke des Baukomplexes unzugänglich. Hier war die Nordhalle überdeckt von einem Haus des späten 19. Jahrhunderts mit anstoßendem Hof und Garten (Abb. 4; dazu Abb. 6). Ein Teil dieser Strukturen wurde 2005 abgebrochen. Die von der cyprischen Antikenverwaltung geforderte Nachgrabung in diesem Bereich konnte dank der Unterstützung des Deutschen Archäologischen Instituts im Herbst 2007 durchgeführt werden. Die teilweise mächtige moderne Verschüttung der antiken Mauerteile machte dabei den Einsatz eines Greifbaggers mehrfach notwendig[12].

6Die Nordhalle schloss in römischer Zeit den heiligen Bezirk gegenüber der städtischen Siedlung ab. Wie die Südstoa diente sie als kultische Banketthalle[13]. Ein erhöhtes Umlaufpodium, auf dem die Besucher vermutlich Mahlzeiten einnahmen, umschloss einen Mosaikfußboden mit verhältnismäßig einfachem Dekor (Abb. 5. 6). Baulinien und Fundamente der Nordostecke von Hallenmauer und Podiumsmauer sowie noch fehlende Abschnitte der nördlichen Podiums- und Außenmauer der Halle konnten durch die Grabung 2007 weitgehend erfasst werden (Abb. 5. 7)[14]. Das Mauerwerk besteht freilich an manchen Stellen nur noch aus einer Fundamentlage; aufgehende Mauerteile haben sich nicht erhalten. Die einzige Ausnahme bildet der noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein modernes Haus integrierte Teil der südseitigen Außenmauer (Abb. 2)[15]. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser 7,50 m lange, offensichtlich mit aus Heiligtum I wiederverwendeten mächtigen Kalksteinblöcken errichtete Mauerzug (Abb. 7) den Ostflügel ursprünglich gegen Norden abschloss und erst im Zuge einer Erweiterung der römischen Anlage in die Nordhalle integriert wurde (vgl. Abb. 3). Doch fehlt es an archäologischen Befunden, um dies schlüssig zu belegen[16].

7Im Zentrum der Halle konnte östlich der bis 2005 bestehenden modernen Gartenmauer eine weitere, 26 m2 große Fläche des Mosaikfußbodens freigelegt werden (Abb. 8, zur Lage vgl. Abb. 5. 6). Ansätze dieses Bodenabschnitts kamen bereits 1994 unter dem Asphaltbelag der noch Anfang der siebziger Jahre mitten durch das Heiligtum führenden Dorfstraße zutage (vgl. Abb. 4: Fläche westlich der Gartenmauer)[17]. Der Dekor entspricht dem im westlichen Hallenbereich beobachteten Muster. Dieses besteht aus einem Rautenmotiv kombiniert mit schwarzen Sternchen, das von einem doppelten und einem einfachen Zinnenband eingefasst wird (Abb. 9. 10).

8Gleichzeitig war es möglich, den nördlichen Strang des ebenfalls 1994 unter dem Straßenbelag aufgedeckten Abwasserkanals (Abb. 11), der die Halle mit Gefälle nach Norden in nordsüdlicher Richtung durchquert, genauer zu untersuchen (vgl. Abb. 5 WK 3)[18]. Der dabei erfasste bauliche und stratigraphische Befund zeigt nun eindeutig, dass der aus einem einzigen Block mit eckigem, U-förmigem Profil bestehende Kanalabschnitt in einem Zug mit der nördlichen Podiumsmauer und der Nordmauer verlegt wurde. Dafür spricht auch der unter der Außenmauer hindurchführende, an der Nordkante vorstehende Leitungsblock zusammen mit den direkt westlich anschließenden mächtigen Quadern, die zwar in die Außenmauer eingebunden sind, doch deutlich über deren nordseitige Flucht hinausragen (vgl. Abb. 11).

9Ob die Abwässer von der Ausmündung in den 1994 aufgedeckten, mit wasserdichtem Zement ausgekleideten Schmutzwasserkanal (WK 4) weitergeleitet wurden, der parallel zur Straße verläuft, die das Tempelareal gegen Norden abgrenzt (Abb. 5. 12)[19], kann nur vermutet werden, da sämtliche Bau- und Schichtstrukturen einer massiven, bis auf den gewachsenen Fels hinabreichenden, modernen Störung zum Opfer fielen (s. Abb. 11)[20]. Die Feststellung, dass es sich bei Abwasserkanal WK 3 nicht, wie noch 1994 angenommen, um einen späteren Einbau handelt[21], macht auch die in diesem Zusammenhang postulierte Erneuerung von Teilen des Mosaikfußbodens hinfällig[22].

10Von den beiden mit Gefälle nach Osten entlang der Innenseite der Hallensüdmauer (Leitung A) und der südlichen Podiumsmauer (Leitung B) verlegten Tonrohrleitungen (vgl. Abb. 5) wird die Leitung A vom Abwasserkanal WK 3 durchschnitten[23]. Eine vergleichbare Situation ergibt sich in Schnitt XIV 6 mit der Wasserleitung WK 1 (vgl. Abb. 5. 6). Dies trifft jedoch nicht zu für die unter dem Mosaikfußboden verlaufende Leitung B, deren Anfang 1995 völlig intakt zwischen Westmauer und westlicher Podiumsmauer zum Vorschein kam (s. Abb. 5)[24]. Der in der Hallenmitte unter dem modernen Straßenbelag erhalten gebliebene Leitungsabschnitt zeigt eindeutig, dass sich die Leitung unter der Kanalbettung WK 3 und der hier noch erhaltenen, wenn auch stark zerstörten Mosaikabdeckung in östlicher Richtung fortsetzt (Abb. 13; dazu Abb. 5). Aufgrund dieser Befunde ist davon auszugehen, dass die unterbrochene Wasserleitung A, im Gegensatz zu den Leitungen WK 3 und WL B, mit dem Hallenbau außer Betrieb gesetzt wurde und ihre Benutzungsphase chronologisch vermutlich mit jenem Netzwerk römischer Tonrohrleitungen in Verbindung zu bringen ist[25], das von den Mauern an der Westseite der Halle unterbrochen wurde, als der römische Neubau offensichtlich in eine bestehende Überbauung hinein erweitert wurde[26].

11Im östlichsten Teil der Halle, in den die Grabung 1993 nur teilweise ausgedehnt werden konnte, war an einzelnen Stellen auch 2007 noch eine ungestörte Stratigraphie fassbar. Allerdings waren die Voraussetzungen zur Gewinnung aussagekräftiger Schichtabfolgen durch die bereits 1888 gezogenen Suchgräben der britischen Expedition und der bis Ende des 20. Jahrhunderts bestehenden modernen Wohnbebauung stark eingeschränkt.

12Als typisch für die römischen Schichten erweist sich einmal mehr eine Mischung von stark rotbrauner Erde und Chavara, »stratum of red ferruginous earth«, wie es schon die britischen Ausgräber beobachtet haben[27]. Es handelt sich dabei offensichtlich um Planierungsschichten, die auf dem ganzen Baugelände immer wieder zu beobachten sind[28]. Wie sich in den neu angelegten Schnitten zeigt (Abb. 14. 15. 16), sind entsprechende Straten in diesem Bereich der Halle meist nur noch als Restschichten in Verbindung mit den auf der Felsoberfläche lagernden Mauerfundamenten fassbar, überlagert von mächtigen, tief hinabreichenden modernen Verschüttungen (Schichten 1A und 1). Der in den Fugen beobachtbare, für die römischen Bauten typische Gipsmörtel bleibt für bestimmte, im Schutt nur rudimentär erhaltene Mauerabschnitte oft das einzige sichere Indiz für einen einheitlichen baulichen Zusammenhang[29].

13Gehhorizonte fehlen im Ostteil der Halle fast ganz. Die einzige Ausnahme bilden zwei kleine, am Westrand des Schnittes TA XIV 2 aufgedeckte Mosaikflächen (Abb. 17. 18), die die Ausdehnung des im westlichen Teil freigelegten Mosaikfußbodens (vgl. Abb. 9) über die ganze Hallenfläche eindeutig belegen. Während beim südseitigen Bruchstück eine Verbindung mit der Podiumsmauer (MF) besteht, ist der Anschluss an die Podiumsmauer (MD) beim nordseitigen Fragment durch moderne Eingriffe, die bis in die Fundamente der Mauer D hinabreichen, völlig zerstört (Abb. 18. 19).

14Die unter dem Niveau des Mosaikfußbodens erfassten, den Schnitt TA XIV 2 in westöstlicher Richtung durchlaufenden Stränge der Tonrohrleitungen A und B (Abb. 18. 20. 21) wurden in über dem Fels anstehende Schichten eingetieft, die, wie eine erste Durchsicht des keramischen Materials zeigt, späthellenistisch bis frühkaiserzeitlich zu datieren sind[30]. Präzisere Aufschlüsse für die voneinander abweichenden Benutzungsphasen der beiden Leitungen, wie sie aufgrund der erfassten Befunde im mittleren Bereich der Halle belegbar sind, lassen sich aus dem Schichtbefund allerdings kaum erschließen. Doch verdeutlicht die strukturelle Verbindung von Podiumsmauer, Leitungsgrube für Rohrleitung B und unmittelbar darüber verlegtem, an die Mauerkante anschließendem Mosaikfußboden samt Unterfütterung (vgl. Abb. 18. 20) einmal mehr, dass die Verlegung der Leitung B mit dem Hallenbau in direktem Zusammenhang steht[31]. Voraussetzungen für eine genauere Datierung der Leitung A gingen mit der Entfernung des 1888 aufgedeckten Strangs, der sich mit starkem Gefälle bis an das Ostende der mit mächtigen Blöcken fundamentierten Südmauer fortgesetzt hatte (Abb. 22), endgültig verloren[32]. Auffällig ist, dass Machart und Masse der Rohrstücke der beiden Leitungen weithin identisch sind. Ob dies auf eine nur wenig voneinander abweichende Benutzungsphase hindeuten könnte, muss vorerst offenbleiben. Eine systematische Analyse der in Alt-Paphos erfassten Befunde zur Wasserversorgung und -entsorgung steht zwar noch aus, doch zeigt ein Blick auf die beiden über den Torruinen der Stadtmauer von Alt-Paphos (Marcello, Grabungsplatz KA) angelegten Rohrleitungen des späten 1. und frühen 2. Jhs. n. Chr., dass Wasserleitungen mit vergleichbaren Rohrtypen auch andernorts im Stadtgebiet verwendet wurden[33].

15Die Ergebnisse der Nachgrabung ergänzen und bestätigen die Resultate früherer Grabungstätigkeit. Der Gesamtplan des sicher erkennbaren Gebäudetyps konnte präzis wiedergewonnen werden. Die 62,5 m lange und 12,5 m tiefe Halle erstreckt sich über die gesamte Breite des Tempelareals und ist nur wenig kleiner als die 66,5 m × 18,5 m messende Südstoa (Abb. 3. 5). Die beiden einen weiten Hof umgebenden Hauptbauten des römischen Heiligtums II bilden die letzte Stufe in der langen Baugeschichte der paphischen Tempelanlage und sind im Gefüge einer komplexen Gruppe von Einzelbauten noch immer auf den Typus des Hofheiligtums ostmediterranen-orientalischen Ursprungs zurückzuführen[34].

16Die Auswertung der neuen stratigraphischen Befunde deckt sich mit der Chronologie, die sich in den Jahren 1975 und 1979 im Westteil der Nordhalle ergeben hat. Der Bau der Halle ist, wie jener der Südstoa, im ausgehenden 1. oder beginnenden 2. Jh. n. Chr. anzusetzen[35]. Archäologische Evidenz, die auf Aktivitäten im 3. und 4. Jh. verweist, bleibt weiterhin spärlich. Neue Funde von Keramik aus dem 5. bis 7. Jh. erhärten hingegen die Beobachtung, dass der Heiligtumsbereich und seine nahe Umgebung auch nach Aufhebung des Aphrodite-Kults bewohnt blieb[36].

17Wichtige Hinweise für das Fortleben von Alt-Paphos in frühbyzantinischer Zeit konnten durch die Aufarbeitung der Glasfunde gewonnen werden, die im Bereich der Nordhalle während mehrerer Kampagnen in vier bestimmten Zonen gehäuft zutage kamen[37] (Abb. 23. 24). Das im Frühjahr 2018 von Peter Cosyns während einer intensiven Studienwoche untersuchte Glasmaterial umfasst mehr als 500 Einzelstücke und wiegt ca. 5 kg[38]. Neben Rohglasbruchstücken und mit Glas überzogenen gebrannten Tonbrocken schließen die Funde eine große Menge an Produktionsmaterial einer spätantiken Glashütte ein: Elemente von Glasöfen, Abfälle von Glasbläserpfeifen und Hefteisen sowie deformierte Ausschussware. Die Auswertung dieses Fundbestandes wurde ergänzt mit einer LA-ICP-MS-Analyse von 91 ausgewählten Proben[39].

18Die wichtigsten Ergebnisse seien hier kurz zusammengefasst. Die Existenz von mindestens einer Werkstatt für Glasbläser im Heiligtum oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ist durch die Masse an Ausschussware eindeutig belegt. Produziert wurden ausschließlich Gefäße, vor allem Glaskelche und Lampen mit hohlem Stielfuß, sei es in blassblauem, grünblauem oder hellgrünem Farbton. Form und Farbgebung dieser Objekte sprechen für eine Datierung zwischen dem 5. und 7. Jh. n. Chr. Die chemische Analyse zeigt jedoch, dass sämtliche Proben mit bekannten levantinischen Glaskompositionen (Levantine 1, Foy 2, High-Fe Foy 2 Glas) in Verbindung gebracht werden müssen, die im 6.–7. Jh. im Umlauf waren[40]. Da lediglich ein kleiner Prozentsatz der Proben aus wiederverwendetem Glas besteht, ist zudem davon auszugehen, dass das Rohmaterial direkt aus der Levante bezogen wurde und nicht, wie anfänglich in Betracht gezogen, aus wiederaufbereitetem Glasmaterial aus den Ruinen des Heiligtums stammt. Dieser konkret fassbare, auf überregionale Handelsbeziehungen mit der Levante hinweisende Befund erweist sich zweifellos als wichtiger Baustein in der Beurteilung der immer noch wenig erforschten Geschichte des frühbyzantinischen Alt-Paphos[41].

19Zum Fundgut aus dem Ostteil der Nordhalle gehörten, wie in früheren Kampagnen, Bruchstücke von Terrakottafigurinen aus archaischer und klassischer Zeit[42]. Schon der englische Grabungsbericht von 1888 verzeichnet in diesem Areal die Entdeckung von zahlreichen Votivterrakotten[43]. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die römische Nordhalle – wie das Peristylhaus westlich des Heiligtums – einen oder mehrere Bothroi zerstörte[44]. Erwähnenswert unter den an dieser Stelle gemachten Funden ist zudem ein weiteres ägyptisierend-phönizisches Fragment einer nackten Fayencestatuette des 8.–7. Jhs. v. Chr (Abb. 25)[45], wie auch die linke Hand einer hellenistischen oder römischen, wohl den Typus der halbnackten Aphrodite repräsentierenden Marmorfigurine[46]. Ob dieses Fragment zu einem Torso »of a female statuette with a fragment of the accompanying support« gehört[47], der 1888 an derselben Stelle zutage kam[48] und vom Cyprus Exploration Fund dem Britischen Museum (BM GR 1888, 11-15.9-10) geschenkt wurde, erfordert weitere Abklärungen.

20Die 2007 gewonnenen Ergebnisse waren zu einem gewissen Grade voraussehbar und auf dem Zeichenbrett zu rekonstruieren. Doch der ergrabene Befund erschließt darüber hinaus eine wichtige zur Baugeschichte des Heiligtums beitragende Tatsache. Bisher galten eine ephesische Säulenbasis aus Marmor des 2. Jhs. v. Chr.[49] sowie ein in der Südstoa verbautes späthellenistisches dorisches Kapitell[50] als einzige und allzu spärliche Zeugnisse einer Bautätigkeit im Heiligtum zwischen dem spätbronzezeitlichen Temenos (ca. 1200 v. Chr.) und der kaiserzeitlichen Anlage (um 100 n. Chr.)[51]. Die im Fundament der östlichen Podiumsmauer neu aufgedeckten, als Spolien verbauten Säulentrommeln aus Kalkstein[52] (Abb. 7. 14) belegen nun aber eindeutig, dass ein Teil der im Heiligtum gefundenen Kapitelle und Säulentrommeln dorischen Stils zu einem Vorgängerbau der kaiserzeitlichen Anlage gehörte. Dass dieser Bau aus dem späten Hellenismus stammte, muss vorläufig eine Vermutung bleiben[53].

21Völlig unerwartet war eine im Verlaufe der Ausgrabung des Eckbereichs von nördlicher und östlicher Podiumsmauer gemachte Entdeckung: Hier fanden sich verbaut in den Fundamenten, neben weiteren Säulentrommeln (Abb. 26. 27), wiederverwendete Bauglieder einer vorerst nur schwer zu definierenden Rundarchitektur. Eine Art Altarbasis konnte unter dem modernen Abfall des damals noch stehenden Dorfhauses bereits 1995 identifiziert werden[54]. Im Grabungsverlauf von 2007 zeigte sich daneben ein rundes, kapitellartiges Architekturelement (Abb. 28. 29), das unter sich einen konkav geformten, mit Akanthusblättern geschmückten Monolithen begrub. Zusehends stellte sich heraus, dass diese drei Bauteile zusammen mit zwölf in derselben stratigraphischen Einheit vergrabenen, gerundeten Steinquadern zu einem einzigen Monument gehören: einem Rundbau in Miniaturgröße zusammengefügt aus einer monolithischen Basis, einem mehrteiligen Wandkörper und einem zweiteiligen Dachelement (Abb. 30). Der Nachteil, diesen Bau völlig zerlegt entdeckt zu haben, wird zweifellos aufgewogen durch die dadurch gebotene Möglichkeit, die einzelnen Werkstücke im Detail zu analysieren und ihre formale Bedeutung im architektonischen Gesamtaufbau aufzuzeigen.

Rundbau mit Zeltdach

Basiselement (TA 1284)

23Das aus einem Werkstück gehauene Basiselement TA 1284 (Abb. 33 Tab. 1A; Abb. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41) entspricht in seiner Grundform (größter Dm 88,5–89,6 cm) am ehesten dem unteren Abschluss von Rundaltären oder Rundbasen für Statuen[55]. Durch konstruktive Eingriffe im Bereich des Schaftansatzes ergibt sich jedoch ein maßgebendes Bauglied einer Miniaturarchitektur völlig anderen Charakters (Abb. 34).

24Die Außenkontur zeigt ein einfaches Profil: Auf einen weit ausladenden Torus folgt über einem Plättchen der Ansatz einer Hohlkehle, welche in einen 17 cm hohen Mauerring überleitet (Abb. 34. 38. 39). Dieser Ring, der durch das Herausspitzen des Schaftkerns entstand (Dm Außenkante 81,5–82,0 cm, Dm Innenkante 63,0–63,5 cm), schließt mit einer horizontalen, leicht nach innen geneigten, 9,5–10,0 cm tiefen Lagerfläche ab. Er bildet, wie sich im Verlauf der Rekonstruktion zeigen sollte, die unterste Zone des darüber aufgehenden Wandzylinders. Die ca. einen Fünftel des Umfangs einnehmende Öffnung wurde für eine doppelflügelige Türe abgearbeitet, was durch zwei in den Boden eingelassene, mit Blei ausgefütterte Pfannenvertiefungen (Dm ca. 4,5 cm) und ein dazwischenliegendes Riegelloch (B 2,1 cm, L 3,0 cm, T 1,9 cm) belegt wird (Abb. 35. 37). Aus diesem Befund lässt sich erschließen, dass die Türflügel an angearbeiteten vertikalen Angeln hingen, deren Drehzapfen in den Vertiefungen im Basisboden und im heute fehlenden Türsturz beweglich fixiert waren. Der zwischen den Türwänden aus der Hohlkehle des Basisprofils herausgearbeitete rund 2,0 cm hohe Steg (Abb. 39) hat ein Öffnen der beiden Flügel nach außen verhindert. Es muss sich daher um eine nach innen aufgehende Türe gehandelt haben (Abb. 40). Das bestätigen auch die nach hinten zurückgeschnittenen Türlaibungen. Der an die Rundform des Monuments angepasste Türanschlag und das nur 1,2 cm dahinter in den Boden eingetiefte Riegelloch weisen auf gewölbte Türflügel von nur geringer Stärke hin (Abb. 37. 41). All diese Beobachtungen legen nahe, für die Rekonstruktion eine Bronzetüre vorzuschlagen[56] (Abb. 32. 40).

25Das Basisinnere ist, was eher überrascht, nur rudimentär behandelt (Abb. 34). Sowohl die horizontale Fläche des in einer Rundung gegen die Türöffnung vorspringenden, 14 cm hohen Podestes als auch dessen Vorderkante sind nur grob gespitzt. Entsprechend grob belassen wurden auch die beiden 2 bis 3 cm über das Bodenniveau vorstehenden Zwickel. Lediglich die Bodenfläche davor, vor allem der in einem leichten Bogen nach innen ausgreifende, minimal erhöhte Bereich zwischen den Türlaibungen ist sauber geglättet (Abb. 35).

Dachmonolith mit Aufsatz (TA 1283A. 1283B)

26Die Dachkonstruktion des Rundbaues hat sich vollständig erhalten (TA 1283A. 1283B: Abb. 33 Tab. 1B; Abb. 42. 43. 44). Es handelt sich um ein aus zwei Baugliedern gefügtes glattes Kegeldach mit konkav eingezogener Kontur, gekrönt mit einem vegetabil geformten Mittelakroter. Acht Akrotere am Dachrand bilden weitere Schmuckelemente.

27Der aus einem Stein gearbeitete Deckel (TA 1283A) mit 94,6 cm Außendurchmesser und einer Höhe von 26,6 cm integriert formal sowohl die Architrav- als auch die Gesimszone und konnte mit seiner Unterseite, aus der die Decke lediglich in einer flachen Wölbung herausgeschnitten ist[57], direkt auf die Lagerfläche der Wandkrone gesetzt werden. Die qualitätvolle, aber schlicht gehaltene Architravzone zeigt drei abgesetzte, fein geschliffene Faszien und darüber einen leicht nach innen gekehlten schmucklosen Fries[58]. Die ausladende Gesimsschicht weist zunächst einen Zahnschnitt auf und schließt über einer vorspringenden Profilleiste mit einer glatten, als Kyma recta ausgebildeten Sima ab. Auf der Oberseite, die sogleich die geschwungene Kontur des Daches aufnimmt, sind acht symmetrisch angelegte, nur noch rudimentär erhaltene Akrotere angebracht. Es handelte sich vermutlich um florale Schmuckelemente wie sie am Mittelakroter vorkommen. Die horizontale Lagerfläche auf der Oberseite des Deckels stimmt mit der Basis des 39,8 cm hohen kegelförmigen Aufsatzes (TA 1283B) genau überein. Deckel und Aufsatz sind senkrecht miteinander verdübelt. Der krönende Knauf, eingefasst von vier Akanthus-Blättern, sitzt direkt auf der Oberfläche der astragalartig abschließenden Kegelspitze. Die recht schematisch ausgeführten Blätter bestehen aus drei Blattlappen beidseits einer Hauptrippe und einem Blattüberfall am oberen Ende.

Mauerzylinder (TA 1285A–M)

28Der zylindrische Wandkörper zwischen Basis und Dachaufsatz war aus einzelnen, konvex gekrümmten Steinblöcken gefügt (TA 1285A–M: Abb. 33 Tab. 1C; Abb. 45. 46. 47. 48. 49). Zwölf dieser Ringsegmente konnten unter dem Spolienmaterial der Nordhalle identifiziert werden (Abb. 45. 46). Sie sind, wie sich im Verlaufe der Rekonstruktion herausstellte, drei Quaderschichten mit einer Gesamthöhe von 97,0 cm zuzuordnen.

29Die unterste, direkt über der Basis aufgehende Wandschicht, der sechs Blöcke von ca. 40,0 cm Höhe zugewiesen werden konnten, hat sich vollständig erhalten (Abb. 45. 47: TA 1285A. B. C. D. E1+E2. F). Bei den Blöcken A und D stimmt die eine Schmalseite formal mit der an der Basis ansetzenden Türlaibung genau überein. Die sechs weiteren Blöcke (Abb. 46: TA 1285G. H. J. K. L. M) bilden nicht, wie anfänglich angenommen, eine komplette zweite Schicht. Sie stammen vielmehr von zwei zusätzlichen, nur in Teilen erhaltenen Zonen. Neben leicht voneinander abweichenden Höhenmaßen spielt hier die belegbare Tatsache eine Rolle, dass lediglich die linke Türwand mit einem in die Leibung einpassenden Block ergänzt werden kann (Abb. 48. 49: Stein K über D), während das Gegenstück für die rechte Seite fehlt (Abb. 30). Auffallend an Block K (H 29,0 cm) ist der in die rechte obere Ecke eingeschnittene Absatz mit einer horizontalen Ebene, die 7,0 cm unter dem Oberkantenniveau von 29,0 cm liegt. Diese Einarbeitung muss als Auflager eines über die ganze Öffnungsbreite laufenden, konvex zugeschnittenen Türsturzes gedient haben, der mit der vorgegebenen Mauerbiegung übereinstimmte[59]. Geht man davon aus, dass der Türsturz, wie hier vorgeschlagen, in den oberen Abschluss der zweiten Schicht eingelassen war, beträgt die Höhe der Türe 79,0 cm, ein Maß, das angesichts der berechenbaren Flügelbreite von 25,0 cm, aber vor allem hinsichtlich der Gesamtproportionen des Monuments als plausibel erscheint. Was die Position der restlichen Wandquader anbelangt, ist davon auszugehen, dass die in der Höhe mit dem Türblock K übereinstimmenden Steine G und J (H 30,0–30,5 cm) der zweiten Schicht zuzuweisen sind, während die niedrigeren Blöcke H. L. M (H 27,5–28,0 cm) zum dritten, rundum geschlossenen Wandabschnitt gehörten, der als stabiles Auflager für das Dach diente[60].

30Die Beschaffenheit der Stoß- und Lagerflächen der auf den Innenseiten nur roh gespitzten Wandelemente ist wegen ihrer Verwitterung nur in wenigen Fällen eindeutig zu klären. Relativ gut erhalten haben sich die Lagerflächen der untersten Quaderschicht (TA 1285D. B. F+C. E1+E2. A). Die leicht nach innen geneigten, mittelfein gespitzten Flächen sind an den äußeren Rändern tendenziell etwas feiner überarbeitet. Bei einigen Blöcken lassen sich an den Außenseiten der senkrechten, nicht ganz radial ausgerichteten Stoßflächen sauber geglättete Saumstreifen beobachten (TA 1285A. B. G. K), was grundsätzlich auf präzise Fugenverbindungen verweist. Doch gibt es neben den Elementen mit genau bearbeiteten, anathyroseartigen Anschlussflächen auch solche mit Oberflächenstrukturen, die einen dichten Fugenschluss kaum gewährleisten. Da jedoch eine mit rötlich grundiertem Putz überzogene Wandkonstruktion vorliegt[61], blieben eventuell mit Mörtel zusätzlich gefestigte Fugen ohnehin verdeckt[62].

Architekturform und Funktion

31Der zylindrische Wandkörper der Miniaturarchitektur ist vom Basisboden bis zum Dachansatz 114,0 cm hoch[63], die lichte Weite des eng konzipierten Innenraums misst hingegen lediglich 63,0 cm. Der durch diese Maßverhältnisse geprägte visuelle Eindruck ist der eines gut proportionierten, schlanken Baukörpers[64]. Dieser wird noch zusätzlich betont durch das 66,4 cm hohe, mit zentraler Bekrönung geschmückte, konkave Zeltdach. So erreicht das komplette Bauwerk eine Höhe von 188,7 cm (Abb. 50. 33 Tab. 1). Es könnte sehr wohl auf einer zweistufigen – wie in der Rekonstruktion vorgeschlagen (Abb. 31. 32) – oder dreistufigen Krepis gestanden haben. Eine solche Aufstellung wird einerseits durch Parallelen gestützt[65], andererseits aber auch durch mehrere in die Nordostecke der Podiumsmauer verbaute, gekrümmte Blöcke, die eventuell von einem derartigen Unterbau stammen könnten (Abb. 51). Bereits am nur roh bearbeiteten Innern der Basis (Abb. 34) ist erkennbar, dass die äußere Erscheinungsform des Monuments im Vordergrund stand. Dies wird durch die Behandlung des Wandkörpers bestätigt, dessen Innenfläche in grober Zurichtung belassen wurde, während die Außenfläche geglättet und abschließend samt Basis und Zeltdach mit einem 2–3 mm starken Kalkmörtelputz überzogen wurde (Abb. 50).

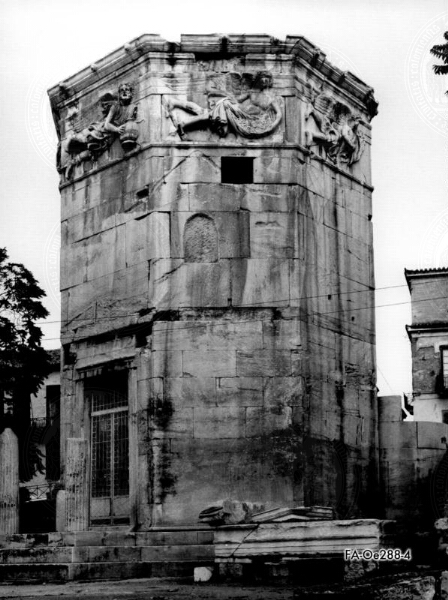

32Der trotz kompletter Demontage in relativ gutem Zustand erhaltene Bau repräsentiert nicht nur ein seltenes Beispiel einer aus Stein errichteten Miniaturarchitektur mit rundem Grundriss, es handelt sich dabei auch um das einzige bisher auf Cypern gefundene Objekt dieser Art[66]. Bemerkenswert an der architektonischen Konzeption des Baukörpers ist das Fehlen eines Säulenumgangs, was zur Folge hatte, dass die Dachkonstruktion samt integralem Gebälk direkt auf den planen Mauerring des hochproportionierten Kernbaus zu sitzen kam. Rundbauten mit über dem Rund der soliden Mauer ansetzender Dachdeckung scheinen äußerst rar zu sein. Vergleichsbeispiele mögen – wenn auch nur in entfernter Weise – in der hoch proportionierten Tholos von Paros (4. Jh. v. Chr.)[67] oder in dem schlanken, an den Turm der Winde in Athen angefügten Rundbau (Ende des 2. Jhs. v. Chr.) gesehen werden[68].

33Es wird allgemein angenommen, dass das hohe Kegeldach mit konkavem Profil, wie es bei der immer stärker aufkommenden Architekturform des Monopteros oder Pseudomonopteros auftritt, in den letzten Jahrhunderten vor Christus im östlichen Mittelmeerraum an Popularität gewann[69]. Dank der hochformatig konzipierten Struktur und einem entsprechend geringen Durchmesser dieser Bauwerke wird es technisch erstmals möglich, Dachdeckungen anzuwenden, die aus einem einzigen Block geschnitten sind[70]. Das komplett erhaltene Dach des Schreins aus dem paphischen Heiligtum ist ein unbestreitbarer Beleg einer solchen, selten nachgewiesenen Konstruktion. Eine direkte Parallele hat sich im kegelförmigen Dachstein des Brunnenhauses von Baalbek erhalten (Abb. 52), das im südlichen Wasserbecken des Altarhofes des Jupitertempels stand[71]. Beide Dachkonstruktionen stimmen in der architektonischen Konzeption auffallend überein. Sie bestehen aus einem einzigen, kompakten Deckelement, das sowohl das ganze Kranzgesimse (Architrav, Friese und Geison) als auch den Hauptteil des darüber aufgehenden, konkav geformten Daches integriert. Lediglich der mit einem verzierten Knauf gekrönte Abschluss besteht aus einem zusätzlichen Element[72].

34Die Architekturform tholosförmiger Bauten mit hohem zeltartigem Dach tritt seit dem späten Hellenismus vor allem als Denkmal oder Grabmal in Erscheinung[73]. Doch ausgehend von der Fundlage des hier zur Diskussion stehenden Baus – nach seinem vollständigen Auseinanderbrechen in einzelne Bauglieder, verbaut in die Fundamente der kaiserzeitlichen Anlage – ist dessen Funktion als sakraler Schrein in Miniaturform kaum anzuzweifeln. Die Tatsache, dass das Monument mit einer doppelflügeligen, den Blick ins Innere freigebenden, aber gleichzeitig verschließbaren Türkonstruktion ausgestattet war und nicht mit einer Scheintüre, wie das die beengte, im Rohzustand belassene Kammer vermuten ließe, deutet an, dass im Schrein mit großer Wahrscheinlichkeit Votivgaben aufbewahrt wurden. Über den Charakter solcher Gaben, die möglicherweise aufgestellte oder abgelegte Statuetten von Göttinnen miteinschlossen, lässt sich vorerst lediglich spekulieren. Doch ausgehend von zwei im Grabungsbereich des Schreins gefundenen Statuetten aus Marmor, die eine späthellenistische, auf den knidischen Typus zurückzuführende, nackte Aphrodite repräsentieren[74], dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass das Abbild der Paphischen Göttin unter den im Tholos aufbewahrten Weihgaben eine prominente, wenn nicht exklusive Rolle spielte[75].

35Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist zweifellos eine Gruppe von im Heiligtumsbereich gefundenen (bzw. zugewiesenen) Altären[76], die der ptolemäischen, bereits zu Lebzeiten vergöttlichten Königin Arsinoe II. Philadelphos geweiht waren[77]. Verehrt als Inkarnation der Aphrodite, partizipierte sie im paphischen Heiligtum – wie das zumindest zwei Altarinschriften nahelegen – als Tempelpartnerin (synnaos thea) am Kult der Aphrodite[78]. Zu erwähnen ist zudem eine weitere, auf einer Statuenbasis angebrachte Inschrift[79]. Sie zeigt, dass für Kallikrates von Samos – dem Stifter eines der Arsione Aphrodite Zephyritis geweihten Tempels am Kap Zephyrion – im paphischen Heiligtum eine Statue aufgestellt war, was angesichts der Rolle, die er als Admiral der Lagiden-Flotte bei der weiträumigen Verbreitung des Aphrodite-Euploia-Kultes spielte, kaum zu erstaunen vermag[80]. Vor diesem auf epigraphischen Daten basierenden Hintergrund, der auf eine mit Arsione II. verbundene, kaum in Frage zu stellende Kultpraxis im Heiligtum der Aphrodite hinweist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch der neu entdeckte Rundtempel – vermutlich errichtet zur Aufstellung von Aphroditestatuetten – mit einer die vergöttlichte Königin ehrenden, weit über ihren Tod hinausreichenden, mit Aphrodite assoziierten Kulttradition zusammenhängt[81]. Als Parallele zu unserem Bau in Betracht zu ziehen ist unter dieser Vorgabe zweifellos der in einem Fragment des Kallixenos von Rhodos beschriebene[82], der Aphrodite geweihte Rundtempel (naos tholoeides) – aufgestellt auf dem Obergeschoss der Thalamegos des Ptolemaios IV.[83].

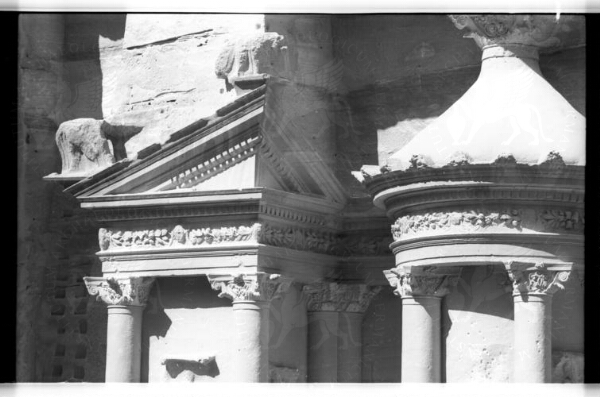

36Die paphische Tempelminiatur in Tholosform, bei der es sich zweifellos um die Nachbildung eines real existierenden Architekturtypus handelt[84], scheint einerseits im weiteren eklektischen Kontext kleinasiatischer, syrischer und ägyptischer sowie auf späthellenistisch-alexandrinische Villen- und Palastarchitektur zurückgehender Bauformen zu stehen. Vor allem der zeltartige, konvex eingezogene und mit vier Akanthusblättern bekrönte Dachkegel erinnert an Elemente nabatäischer Architektur in Petra , wie die Khazneh , das Korinthische Grab oder ed-Deir [85]. Als weitere Beispiele mit vergleichbarer Dachform sind fraglos das Lysikratesdenkmal in Athen zu nennen[86] wie auch die auf einem Fresko dargestellte Tholos im Grab I der Moustapha Pasha Nekropolis in Alexandria [87] oder jene auf einer Grabstele aus Kyzikos [88]. Zusätzliche Vergleichsbeispiele für die Dachkonstruktion bilden zudem der Pseudomonopteros von Termessos [89] und das Grab Absaloms in Jerusalem [90]. Andererseits sind gleichartige architektonische Bauformen auch in den westlichen Regionen der klassischen Welt äußerst populär, wie das in der pompejanischen Wandmalerei des Zweiten Stils prononciert zum Ausdruck kommt[91], aber ebenso durch real existierende Bauten in Marsala , Palestrina sowie dem Juliermonument von Saint-Rémy belegt wird[92]. Ein Zusammenhang mit entsprechenden Architekturformen aus diesen Gebieten kann daher nicht gänzlich ausgeschlossen werden[93]. Letztlich bleibt es äußerst schwierig, die Frage nach einer direkten Inspirationsquelle zu beantworten, da verlässliche Voraussetzungen dafür häufig fehlen. Dies liegt zum einen an der noch immer kontrovers diskutierten Datierung vieler der oben zum Vergleich herangezogenen Monumente[94], zum andern an der nicht weniger umstrittenen Debatte, inwieweit deren Formensprache auf ptolemäisch-alexandrinische Prototypen zurückzuführen ist[95].

37Das Fehlen relevanter archäologischer Informationen zum paphischen Rundtempel, bedingt durch seine spätere Wiederverwendung außerhalb seines genuinen Kontexts, wirft zusätzliche Probleme auf. Allem voran fehlt es an Grundlagen, die es erlauben würden, seine Datierung innerhalb eines engeren Zeitrahmens festzulegen. So förderten die im Heiligtum durchgeführten Ausgrabungen weder hellenistische noch frührömische Baustrukturen zutage, die für eine mögliche Positionierung des Baus in einem definierbaren chronologischen Kontext in Frage kämen. Eine Unterstützung durch datierende Evidenz aus benachbarten Ausgrabungen fällt ebenfalls weg, da tholosartige Bauformen auf Cypern bisher komplett fehlen. Der bisher einzige verlässliche archäologische Anhaltspunkt, um die Entstehungszeit des Schreins zu bestimmen, bildet ein Terminus ante quem, basierend auf der Wiederverwendung seiner einzelnen Elemente als Baumaterial in den Fundamenten der um 100 n. Chr. errichteten Nordhalle des Heiligtums II[96]. Eine chronologische Einordnung des Miniaturschreins ausgehend von stilistischen Merkmalen erweist sich insofern als schwierig, als das Monument mit geschlossenem, glattem Mauerzylinder eine Rarität darstellt. Hinzu kommt, dass sowohl dekorierte Türrahmen, den Fries schmückende Ranken oder Girlanden wie auch Kapitelle, die als Schmuckformen an Rundbauten mit Peripteros in einer langen Tradition stehen und als Datierungskriterien herangezogen werden könnten, fehlen[97]. Immerhin lässt sich sagen, dass der Dachmonolith mit seinen Verzierungselementen und dem sorgfältig ausgearbeiteten, wenn auch in schlichter Profilabfolge gehaltenen Gebälk eine Qualität aufweist, die eine mögliche Datierung in die späthellenistische Zeit nicht ausschließt[98].

38Trotz aller ungelöster Probleme steht außer Frage, dass dieser einmalige Votivschrein den Einfluss qualitätvoller hellenistischer Baukunst im Heiligtum der paphischen Aphrodite bekräftigt, wie auch immer seine Funktion und exakte Datierung letztlich zu beurteilen ist. Angesichts eines neu aufkommenden Herrscherkultes im hellenistischen Cypern, der im Zuge ptolemäischer Machtübernahme direkt aus Alexandria eingeführt wurde[99], ist abschließend doch nochmals in Erwägung zu ziehen, ob dies nicht auch für den paphischen Miniaturschrein zu gelten hat[100]. Wenn nun die Tendenz besteht, diese Frage mit ja zu beantworten, so beruht dies weniger auf der Architekturform des Monuments an sich, die bis tief in die römische Epoche in verschiedensten Kontexten äußerst populär blieb[101], als vielmehr auf seiner Funktion, die es im paphischen Heiligtum im Rahmen einer auf dynastische Legitimität ausgerichteten Kultpraxis spielte, charakterisiert durch die Assimilation zwischen den vergöttlichten ptolemäischen Königinnen – vor allem der Arsinoe II. Philadelphus – und der Aphrodite Paphia[102]. Bis anhin war es der reiche Korpus an Statuenbasen mit Inschrift, der das ungebrochene Interesse der ptolemäischen Herrscher am der Aphrodite geweihten Kultzentrum eindrücklich belegte[103]. Mit dem neuentdeckten Votivschrein scheint nun ein Element ins Spiel zu kommen, das erstmals auf eine direkte Beeinflussung der baulichen Ausgestaltung des Tempelbereichs durch Vorbilder aus dem ägyptisch-alexandrinischen Architekturrepertoir schließen lässt[104] und damit das Einwirken ideologisch untermauerter, königlicher Machtentfaltung im Sakralbereich von Palaipaphos zusätzlich unterstreicht.

Dank

39Mit dem definitiven Abschluss der Ausgrabungen im Aphrodite-Heiligtum von Alt-Paphos geht unser besonderer Dank in erster Linie an das Deutsche Archäologische Institut. Durch die großzügige Unterstützung hat es zusammen mit der Universität Zürich die Durchführung der Feldarbeit während langer Jahre ermöglicht und langfristig gesichert. Nachdrücklich gedankt für die freundschaftliche Kooperation sei auch dem Department of Antiquities der Republik Cypern. Zu danken ist zudem der Gerda Henkel Stiftung, die die Aufarbeitung der Dokumentation mit einem namhaften Beitrag unterstützte. Ein großer Dank gilt Jacqueline Faisst-Oberhänsli, Martin Steinmann und René Rötheli für die graphische Bearbeitung und Digitalisierung der Pläne, Profile und Fotos, Bernhard Graf für die zeichnerische Aufnahme der Bauteile des Rundbaus vor Ort, Jörg Denkinger für deren Umzeichnung und die Rekonstruktionszeichnung, Claas von Bargen für die verschiedenen 3D-Modelle, sowie Efstathios Raptou und den Konservatoren des Department of Antiquities für die Rekonstruktion des Monuments. Sehr herzlich gedankt für fachliche Anregungen und Hinweise sei Ottavio Clavuot, Peter Cosyns, Antoine Hermary, Anne Kolb, Demetrios Michaelides und Holger Wienholz, dann vor allem Danielle Leibundgut Wieland, deren kritische Durchsicht des Manuskriptes für mich sehr hilfreich war. Ein besonderer Dank geht aber auch an das Museumsteam in Kouklia und nicht zuletzt an die Grabungsarbeiterinnen und Grabungsarbeiter aus dem Dorf, die angeleitet vom ehemaligen Kustoden Onesiphoros Loucaïdes den letzten Einsatz im Heiligtum mit großem Engagement ausführten.

Abstracts

Zusammenfassung

Ausgrabungen in Alt-Paphos. 18. Vorläufiger Bericht: Grabungskampagnen 2007–2008

Das Heiligtum der Aphrodite in Alt-Paphos (Kouklia) wurde von der Deutsch-Schweizerischen Expedition in den Grabungskampagnen der Jahre 1970, 1973–1979 und 1993–1997 systematisch untersucht. Unzugänglich blieb einzig die von einem Haus des späten 19. Jahrhunderts überdeckte Nordostecke der Nordhalle. Durch dessen Abbruch im Jahr 2005 wurde 2007 eine Nachgrabung in diesem Bereich möglich, bei der Baulinien und Fundamente der Außen- und Podiumsmauern wiedergewonnen werden konnten. Die Auswertung der an einzelnen Stellen noch fassbaren, ungestörten Schichtabfolge bestätigt die Chronologie, die sich im westlichen Teil des als Banketthalle dienenden Gebäudes ergeben hatte. So ist die Bauzeit der Nordhalle, deren Gesamtplan nun vorliegt, im ausgehenden 1. oder beginnenden 2. Jh. n. Chr. anzusetzen. Die Untersuchung der Nordostecke der Podiumsmauer führte zudem zur Entdeckung von Spolien, die u. a. 15 Bauelemente eines Votivschreins in der Form einer Tholos umfassen. Mit dieser außergewöhnlichen Tempelminiatur ist im paphischen Heiligtum nun erstmals ein Architekturelement erfasst worden, das vermutlich auf eine direkte ptolemäisch-alexandrinische Einflussnahme schließen lässt.

Schlagworte

Alt-Paphos, Aprodite-Heiligtum, Banketthalle, Rundtempel, Glasproduktion

Abstract

Excavations at Old Paphos. 18. Preliminary Report: Excavation Campaigns of 2007–2008

The sanctuary of Aphrodite at Old Paphos (Kouklia) was systematically investigated by the Swiss-German Expedition in the excavation campaigns of the years 1970, 1973–1979 and 1993–1997. Only the north-east corner of the north hall had remained inaccessible as it was covered by a late 19th century building. Its demolition in 2005 made a follow-up excavation possible in that area in 2007, in the course of which the building lines and foundations of the outer walls and podium walls were established. Evaluation of the stratification, in some places still ascertainable and undisturbed, confirms the chronology that had been determined in the western part of the building, which mainly served as a banqueting hall. Construction of the north hall, the plan of which is now complete, can therefore be dated to the end of the 1st or beginning of the 2nd century A.D. Investigation of the north-east corner of the podium wall furthermore led to the discovery of spolia, among them fifteen architectural elements from a votive shrine in the form of a tholos. This exceptional miniature temple is the first architectural feature to be documented in the Paphian sanctuary that may be indicative of direct Ptolemaic-Alexandrian influence.

Keywords

Old Paphos, sanctuary of Aphrodite, banqueting hall, round temple, glass, production

Abschließende Ausgrabungen im Heiligtum der paphischen Aphrodite (Grabungsplatz TA)

Kurzer Abriss zur Grabungsgeschichte

Nachuntersuchungen im Ostteil der Nordhalle

Rundbau mit Zeltdach

Basiselement (TA 1284)

Dachmonolith mit Aufsatz (TA 1283A. 1283B)

Mauerzylinder (TA 1285A–M)

Architekturform und Funktion

Dank

Abstracts